Auseinandersetzung und Verstehen fördern:

Das Ziel heißt: Verstehen. Aus etwas Fremdem etwas Eigenes machen. Einer Spur folgen und konstruktiv mit Widerständen umgehen. Lernnachweise auf individuellem Herausforderungsniveau sind das Ergebnis eigener Zielformulierungen.

Verstehen durch Verarbeitungstiefe

Lernen zielt darauf ab, zu verstehen. Das heißt: Es geht nicht darum, etwas zu «behandeln». Es geht darum, sich – durchaus auch lustbetont – damit auseinander zu setzen. Es geht nicht darum, Antworten zu geben. Es geht zuerst und vor allem darum, Fragen zu stellen. Daran – am Verstehen und am entsprechenden Umgang mit Widerständen – müssen Lernende Freude entwickeln. Fragen nachzugehen heißt einer Spur folgen. Das – eben einer Spur folgen – entspricht ja auch der etymologischen Bedeutung des Wortes «lernen». Wer neugierig ist, wer Fragen stellt – sich oder anderen – will etwas wissen und verstehen.

Mit anderen Worten: Es entsteht eine Art inneres Auftragsverhältnis. Der Auftrag nämlich, etwas einer Klärung zuzuführen. Lernen passiert nicht durch wiederholte Eingabe, sondern durch entsprechendes Handeln. Verstehen entwickelt und zeigt sich im Tun, in tätiger Auseinandersetzung. Je intensiver und je häufiger, desto tiefer wird die Gebrauchsspur im Gehirn, die sich dabei bildet. Je tiefer die Verarbeitung von Inhalten ist, je mehr im Unterricht schüleraktivierende Lernformen eingesetzt werden, desto nachhaltiger werden Lernergebnisse verankert

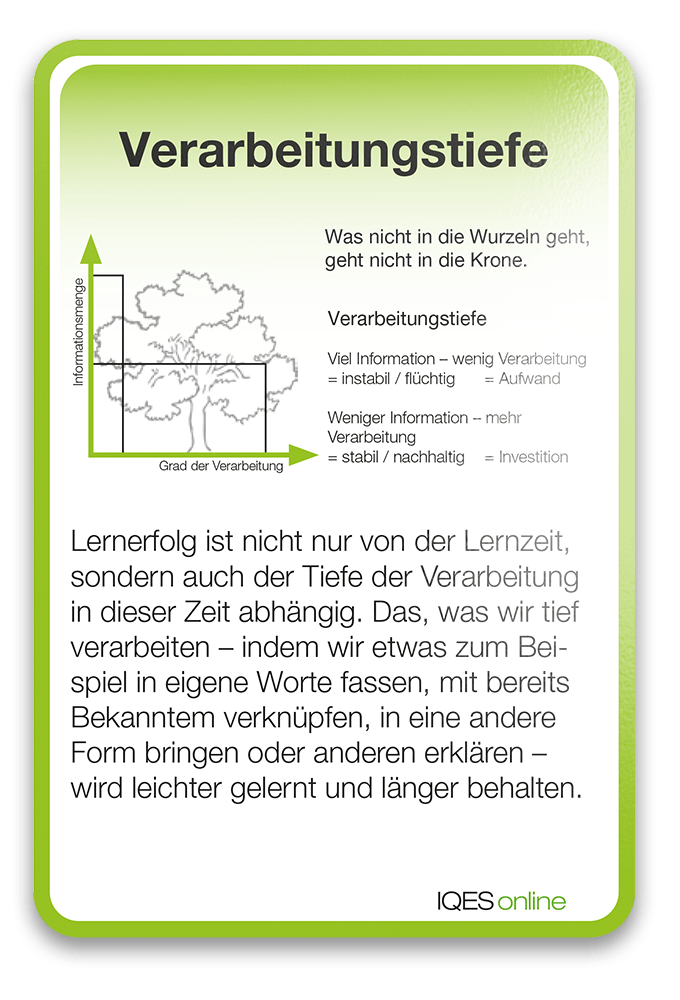

Verarbeitungstiefe

Was nicht in die Wurzeln geht, geht nicht in die Krone.

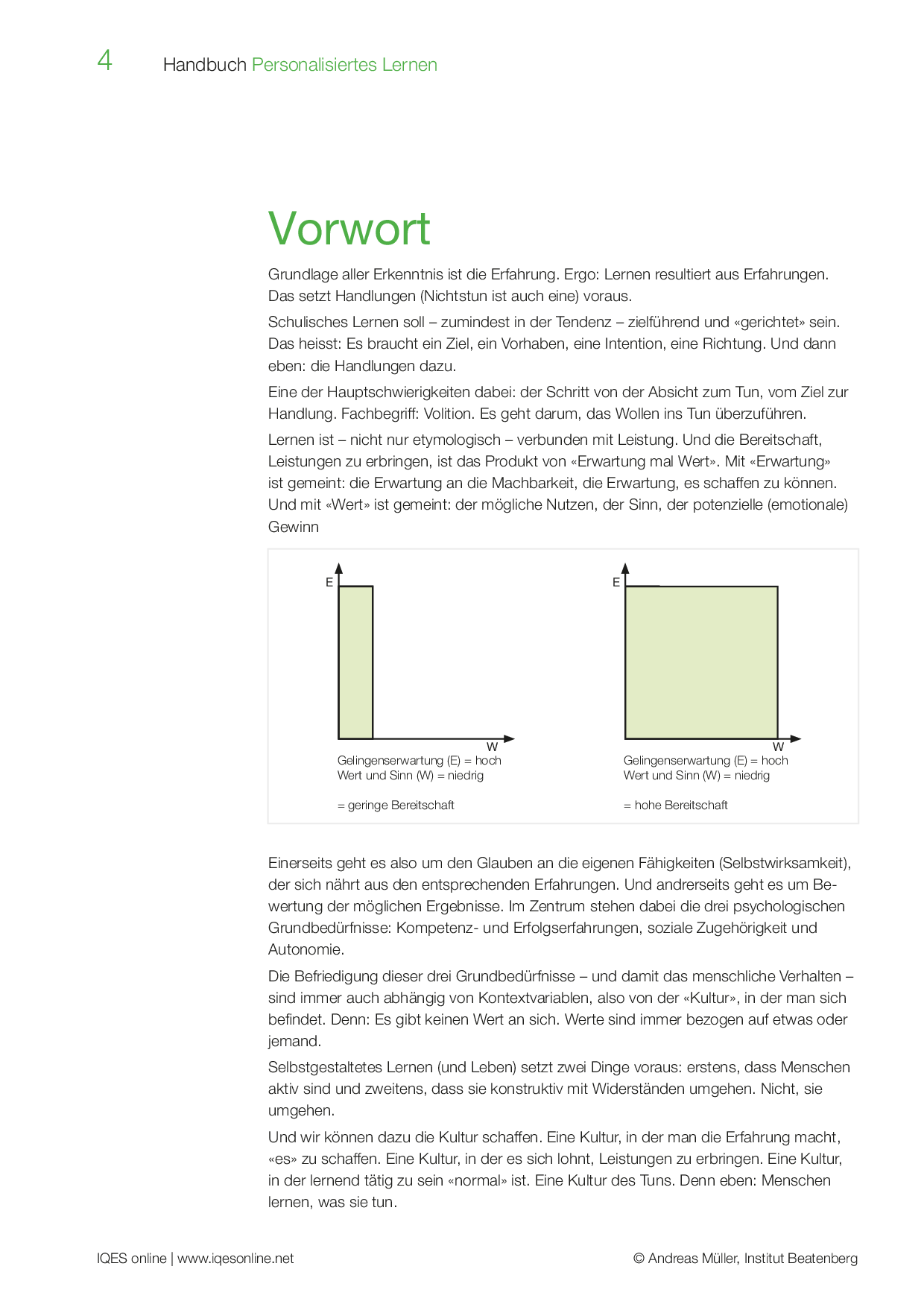

Viel Informationen – wenig Verarbeitung = instabil / flüchtig = Aufwand

Weniger Information – mehr Verarbeitung = stabil / nachhaltig = Investition

Lernerfolg ist nicht nur von der Lernzeit, sondern auch der Tiefe der Verarbeitung in dieser Zeit abhängig. Das, was wir tief verarbeiten – indem wir etwas zum Beispiel in eigene Worte fassen, mit bereits Bekanntem verknüpfen, in eine andere Form bringen oder anderen erklären – wird leichter gelernt und länger behalten.

Die Rolle der Emotionen

«Nichts macht so zufrieden wie das Gefühl, ein Problem gelöst oder etwas begriffen zu haben.» (Heiko Ernst). Das beglückende Gefühl, etwas verstanden zu haben, ist ein hochgradig emotionales Erlebnis. Lernende müssen folglich die Erfahrung machen, dass aktives Verstehen-Wollen gewinnbringend ist. Wer versteht, hat aus etwas Fremdem etwas Eigenes gemacht. Das ist ein gutes Gefühl. Und deshalb sollten Lernende dieses gute Gefühl, etwas wirklich verstanden zu haben, immer und immer wieder erleben.

Denn Emotionen spielen beim Lernen eine wichtige Rolle, ebenso der Umgang mit negativen Emotionen. Dies geschieht nicht zufällig, sondern wird über komplexe physiologische und neurobiologische Prozesse gesteuert. Verstehen lohnt sich also. Mehr noch: es belohnt sich. Denn die Erfahrung, etwas verstanden zu haben, tut gut. Und jede emotionale Bewertung löst biochemische Vorgänge im Gehirn aus: Positive Emotionen stimulieren zum Beispiel das sogenannte Dopaminsystem, das Motivation und Belohnungseffekte steuert. Je häufiger positive Lernerfahrungen gemacht werden, umso geringer wird der Widerstand der Leitungen zwischen den Neuronen und umso leichter wird die Erregungsenergie weitergeleitet. Lernen legt Gebrauchsspuren ins Gehirn. Die Wege entstehen quasi durchs Gehen. Oder eben: durchs Verstehen.

Gewusst wie

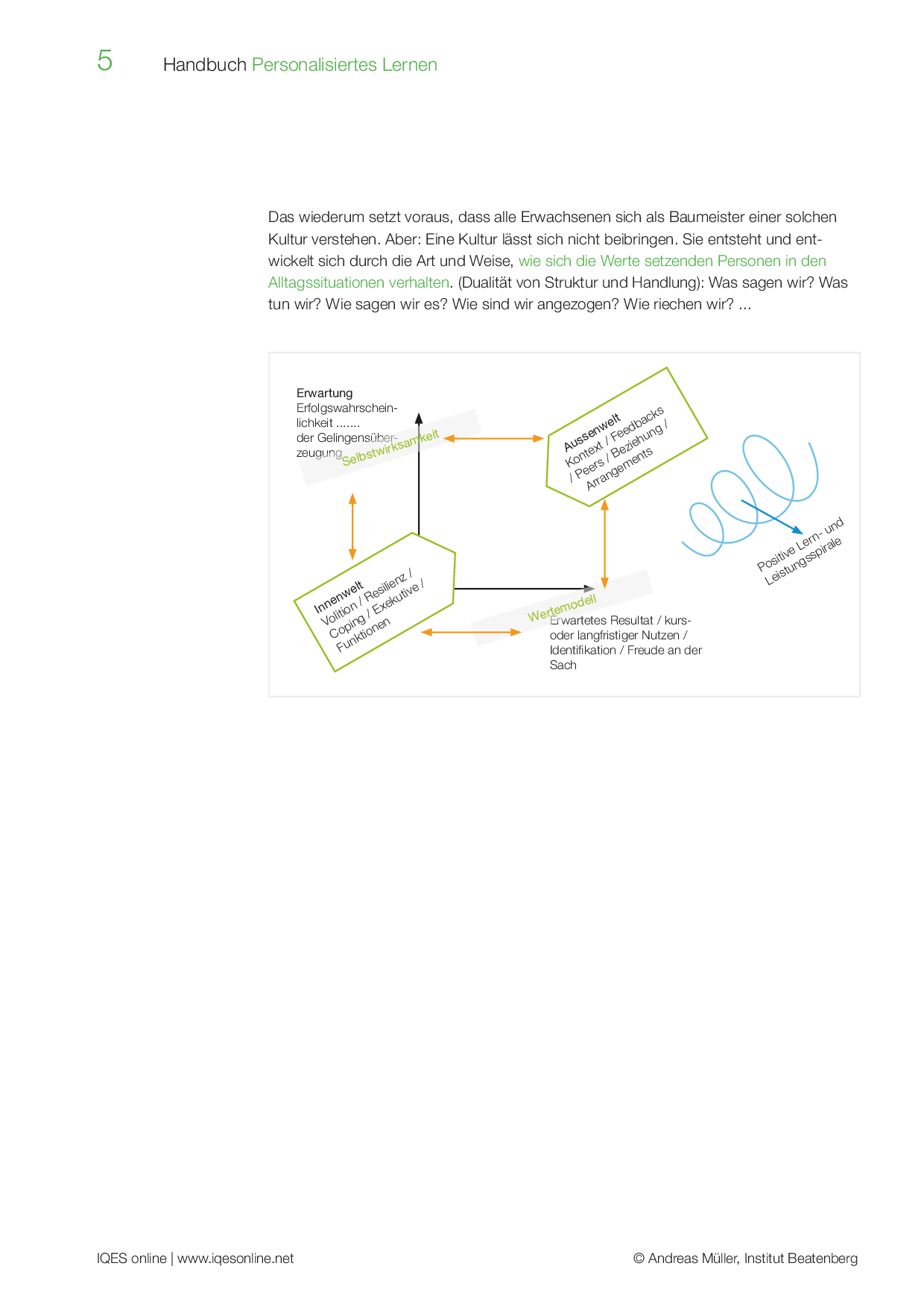

Lernen, verstehen, sich auseinandersetzen, Gebrauchsspuren bilden, das ist an Aktivitäten gebunden. Nicht die Frage nach dem Was steht dabei allein im Vordergrund, sondern die Frage nach dem Wie. Der Gewusst-wie-Faktor entscheidet über Erfolg oder Misserfolg (Lernen lernen). Erfolgreich erfahren zu haben, wie etwas geht, gibt Sicherheit und Vertrauen. Und das wiederum sind entscheidende Voraussetzungen, um sich neugierig ins Halbdunkel des Lernens zu begeben. Aus der Könnenserfahrung, der Erfahrung also des Gewusst-wie, entwickelt sich der Glaube an die eigenen Fähigkeiten.

Diese Überzeugungen von der eigenen Wirksamkeit bestimmen maßgeblich, wie neugierig wir in die Welt schauen, welche Herausforderungen wir annehmen und wie wir an die Dinge herangehen. Denn der Glaube an die eigenen Fähigkeiten setzt die Widerstandsressourcen frei, die es braucht, um sich mit Dingen auseinander zu setzen. Als Werkzeuge, die den Lernenden helfen, ihre Arbeit zu planen und ihr Lernen zu reflektieren, haben sich in Schulen bewährt: Layout, Wochenschwerpunkt und Werkschau; Lernjournale und Lerntagebücher; Lesestrategie-Karten u.a.m.

Lernnachweise und intelligente Lernaufgaben

Ziel schulischen Arbeitens sind Lernnachweise. Sich selber und anderen durch aktives Tun den Nachweis erbringen, etwas verstanden, aus etwas Fremdem etwas Eigenes gemacht zu haben. Das Gegenteil davon wären Erledigungsnachweise: Die Aufgaben «erledigt» und die Dinge «gehabt» zu haben.

Lernnachweise zeigen sich in Aktivitäten. Wer Französisch-Vokabeln gelernt hat, kann etwas tun mit ihnen. Er kann sie in Handlungen transformieren. Der Begriff ist keineswegs neu: «Der Schüler soll nicht nur über die Worte, sondern vor allem über den Sinn und Inhalt dessen, was er gelernt hat, Auskunft geben können; der Nutzen, den er davon gehabt hat, soll sich nicht

im Gedächtnis, sondern bei der Anwendung im Leben zeigen; der Inhalt der neuen Unterweisung muss sich auf hundertfache Weise ausdrücken lassen, er muss sich auf verschiedene Objekte anwenden lassen; dann erst kann der Lehrer sehen, ob der Schüler das Wesentliche wirklich erfasst und sich zu eigen gemacht hat.»

Die Art und Weise, wie Lernaufgaben und Aufträge gestaltet werden, hat einen starken Einfluss auf die Nachhaltigkeit von Lernergebnissen und das Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler. Deshalb ist es für Lehrpersonen und Unterrichtsteams ein lohnenswertes Unterfangen, gerade hier einen starken Akzent in der Zusammenarbeit zu setzen.

Downloads: Texte

In diesem Beitrag wird die Bedeutung von Verstehen hervorgehoben und über sinnvolle Lernnachweise diskutiert. Zentral ist dabei die Frage nach dem Wie des Lernens. Ausserdem geht es um Zielsetzungen und persönliche Herausforderungen.

Autor/Autorin: Andreas Müller

Lehrer und Psychologe, langjähriger Leiter des Instituts Beatenberg und Autor zahlreicher Publikationen über das Lernen (1950-2018)

Herkunft: Andreas Müller: Mehr ausbrüten, weniger gackern. hep verlag, 2008. ISBN 9783035500592

Umfang/Länge: 6 Seiten

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend, Überfachliche Kompetenzen

Stufen: alle Stufen

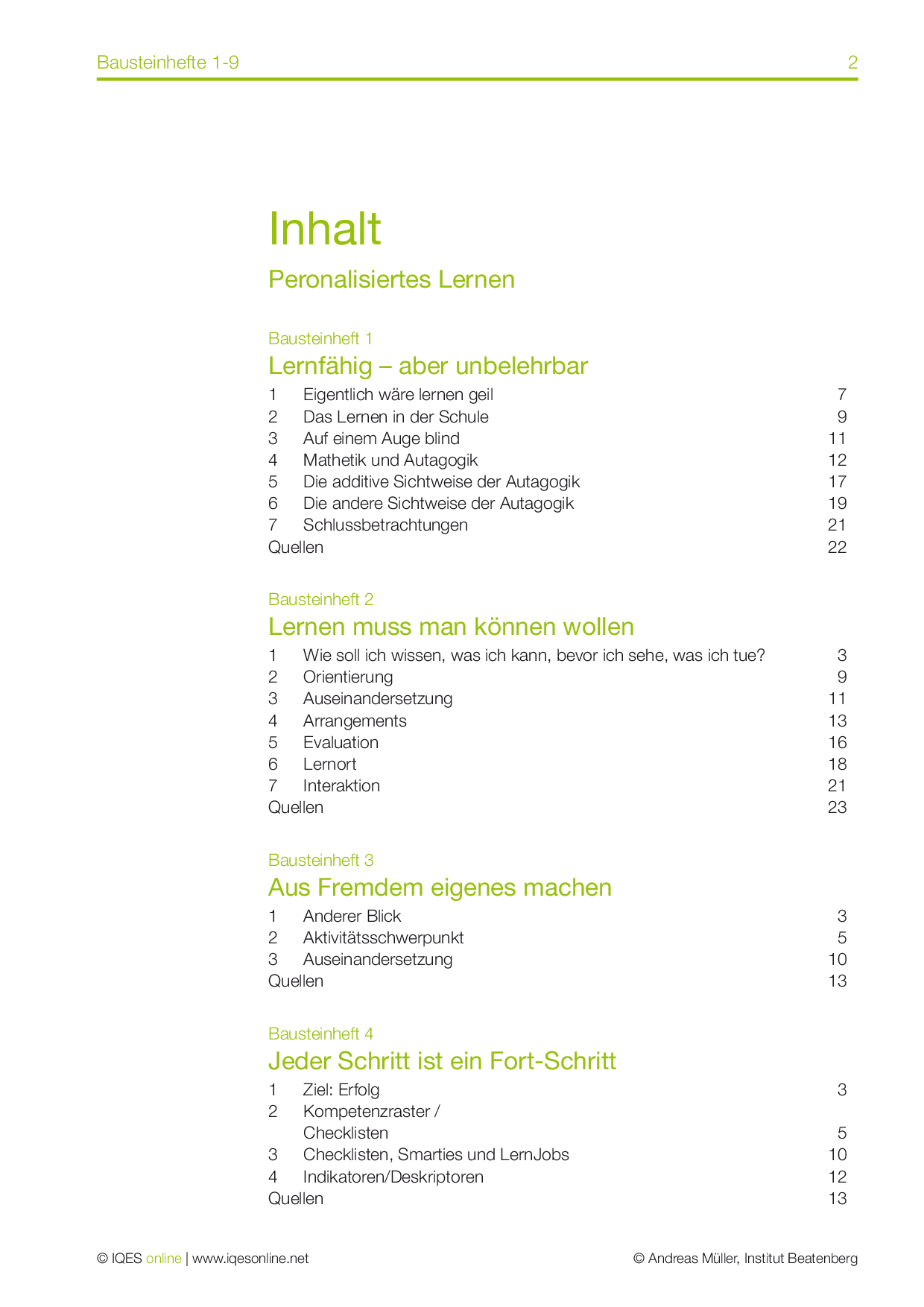

Lernen bedeuten, sich mit etwas auseinandersetzen, Widerstände zu meistern und nicht mit der erstbesten Lösung zufrieden sein. Für die Schule bedeutet das im Kern: Lernende müssen Freude entwickeln am Umgang mit Widerständen und Schwierigkeiten. Wie man lernen lernt.

Autor/Autorin: Andreas Müller

Lehrer und Psychologe, langjähriger Leiter des Instituts Beatenberg und Autor zahlreicher Publikationen über das Lernen (1950-2018)

Umfang/Länge: 24 Seiten

Aus: Handbuch Personalisiertes Lernen

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend

Stufen: alle Stufen

In diesem Bausteinheft geht es um nachhaltiges Lernen im Schulsystem. Dabei werden Themen wie die Veränderung der Schule und die Verlagerung von Aktivitätsschwerpunkten angespochen.

Autor/Autorin: Andreas Müller

Lehrer und Psychologe, langjähriger Leiter des Instituts Beatenberg und Autor zahlreicher Publikationen über das Lernen (1950-2018)

Umfang/Länge: 13 Seiten

Aus: Handbuch Personalisiertes Lernen

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend

Stufen: alle Stufen

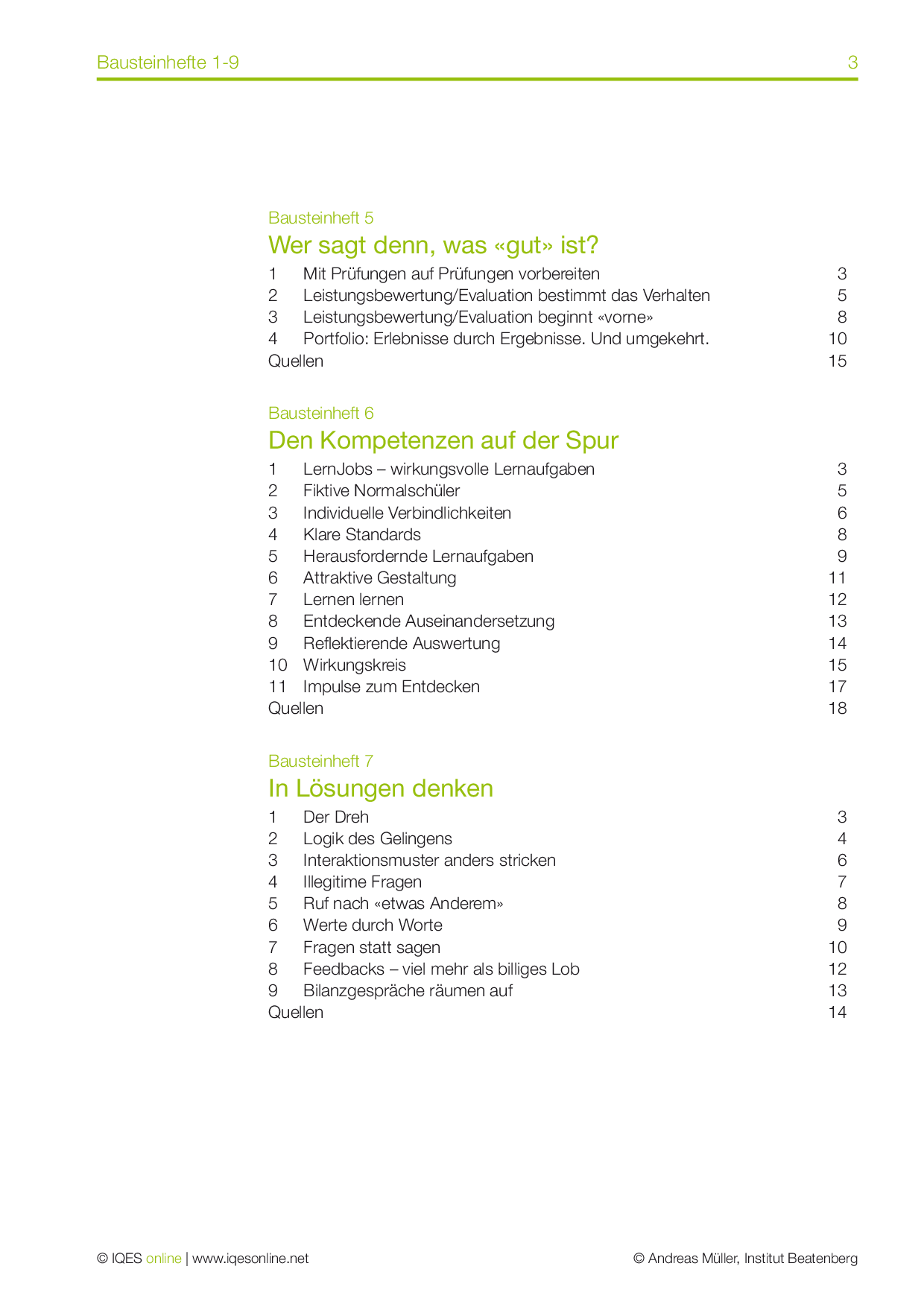

LernJobs sind Aufgaben, die schriftlich formuliert sind und die Schülerinnen und Schüler dazu einladen, auf eigenen Wegen zu entdecken und dem Wissen auf die Spur zu kommen. In dieser Broschüre wird erläutert, wieso LernJobs so wichtig sind und wie sie umgesetzt werden können.

Autor/Autorin: Andreas Müller

Lehrer und Psychologe, langjähriger Leiter des Instituts Beatenberg und Autor zahlreicher Publikationen über das Lernen (1950-2018)

Herkunft: Den Kompetenzen auf der Spur: LernJobs - wirkungsvolle Lernaufgaben (Bausteinheft 6)

Umfang/Länge: 18 Seiten

Aus: Handbuch Personalisiertes Lernen

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend

Stufen: alle Stufen

Befragungen von Erwachsenen zeigen, dass sich über 95 Prozent der Befragten mit informellen Lerninhalten beschäftigen und sie, unabhängig vom Bildungsabschluss, im Durchschnitt 15 Stunden pro Woche damit verbringen. Wie gelingt Lernen? Die Bausteinhefte 1 bis 9 vom Institut Beatenberg vertiefen die Thematik detailliert.

Autor/Autorin: Andreas Müller

Lehrer und Psychologe, langjähriger Leiter des Instituts Beatenberg und Autor zahlreicher Publikationen über das Lernen (1950-2018)

Umfang/Länge: 158 Seiten

Aus: Handbuch Personalisiertes Lernen

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend

Stufen: alle Stufen

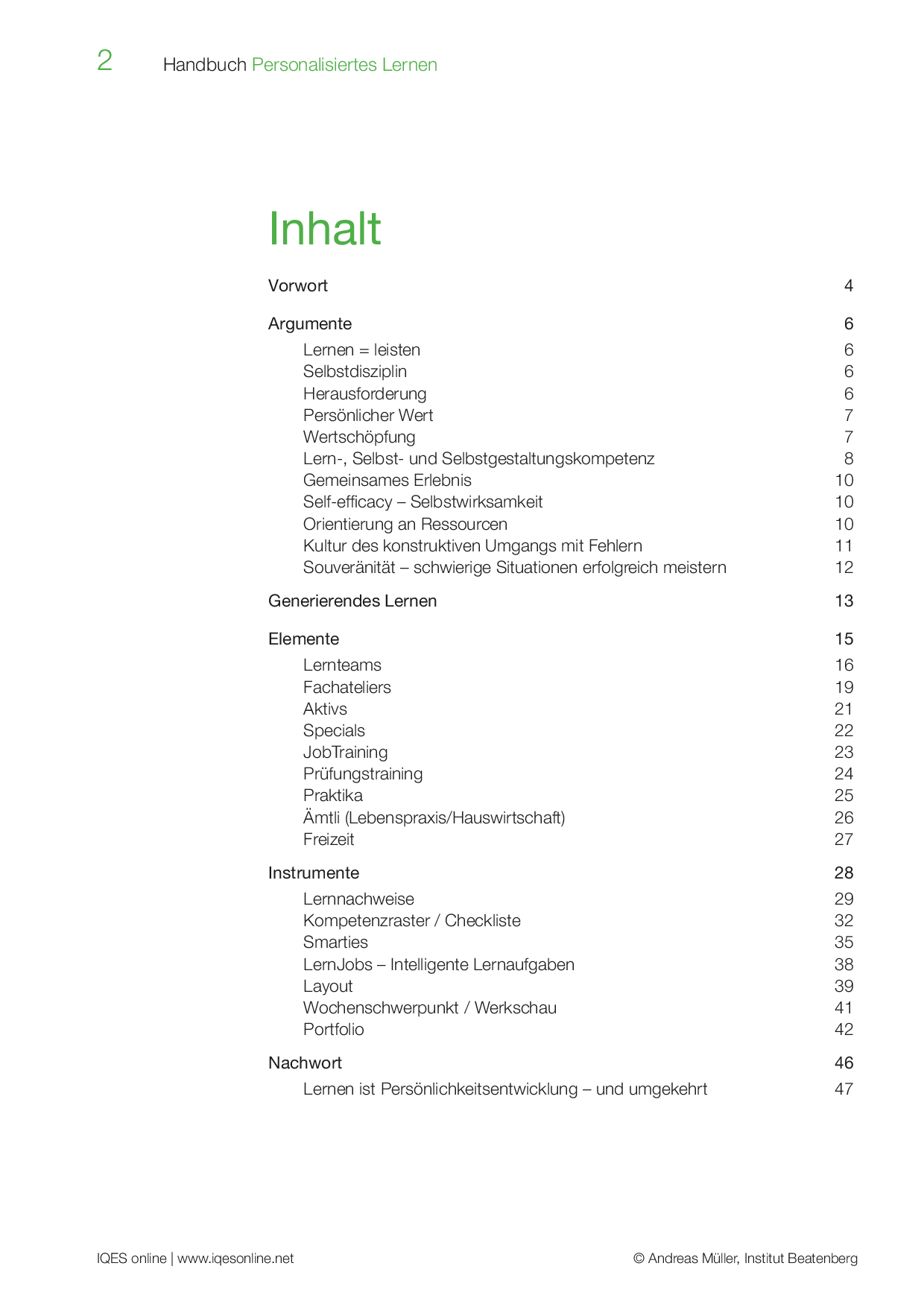

Ein wesentlicher Teil der Arbeitszeit findet in offenen Arrangements – in Lernteams – statt. Die Lernenden arbeiten alters- und leistungsgemischt einzeln und/oder in Gruppen an individuellen Vorhaben und persönlich relevanten Zielen. Inhalt: Gute Argumente für personalisiertes Lernen; Elemente für selbstkompetentes Lernen: Lernteams, Fachateliers, Aktivs, Specials u.a.; Instrumente: Lernnachweise, Kompetenzraster, Smarties, LernJobs, Wochenschwerpunkt u.a.; Beispiele und Vorlagen

Autor/Autorin: Andreas Müller

Lehrer und Psychologe, langjähriger Leiter des Instituts Beatenberg und Autor zahlreicher Publikationen über das Lernen (1950-2018)

Umfang/Länge: 99 Seiten

Fächer: alle Fächer, Überfachliche Kompetenzen

Stufen: alle Stufen

Lernende sollen Freude entwickeln am Umgang mit Widerständen. Eben: mehr ausbrüten, weniger gackern. Das Konzept der Lernrelevanten Faktoren (LRF) bietet viele Ansätze, wie die Schule zum Erfolg der Lernenden beitragen kann. In Theorie und Praxis beschreibt Andreas Müller die verschiedenen Elemente.

Autor/Autorin: Andreas Müller

Lehrer und Psychologe, langjähriger Leiter des Instituts Beatenberg und Autor zahlreicher Publikationen über das Lernen (1950-2018)

Herkunft: Andreas Müller: Mehr ausbrüten, weniger gackern. hep verlag, 2008. ISBN 9783035500592

Umfang/Länge: 135 Seiten

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend, Überfachliche Kompetenzen

Stufen: alle Stufen