Wände durchbrechen für eine andere Schule:

Erst einmal beginnen und vertrauen, dass es gelingt. So sind wir von Lösung zu Lösung »gestolpert«. Hätten wir so lange geplant, bis nichts mehr schiefgehen konnte, würden wir heute noch planen. Es brauchte den Mut aufzubrechen und die Bereitschaft wieder umzukehren, wenn man in eine Sackgasse geraten war. Was nicht gelang, war ebenso wertvoll wie das, was gelungen ist. Wer sich entwickeln will, macht F E H L E R und diese sind wiederum H E L F E R fürs Gelingen des Neuen.

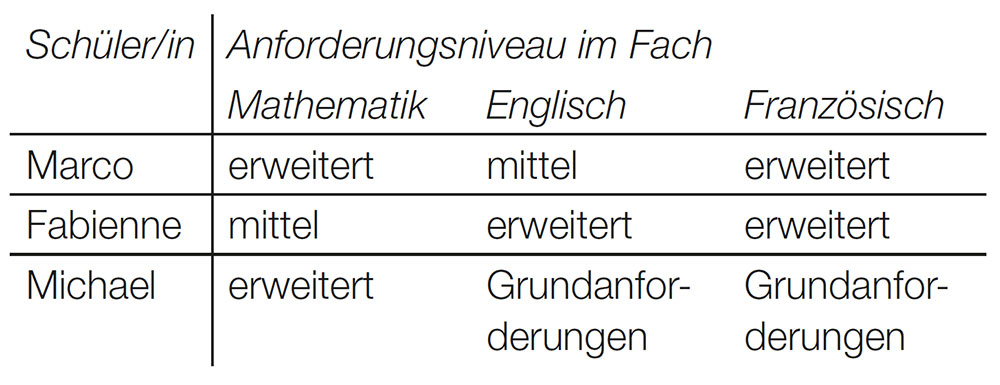

Umgang mit Vielfalt

Nach dem Einzug in die Lernlandschaften sahen sich alle Lehrpersonen einer neuen Vielfalt gegenüber. Real- und Sekundarschüler wurden gemeinsam unterrichtet. Obwohl diese in Mathematik und den Fremdsprachen in Niveaugruppen eingeteilt sind, war der typische Real- bzw. Sekundarschüler nicht mehr zu erkennen. Jeder Schüler hat sein eigens Leistungsprofil und besucht die Fächer in den jeweiligen Niveaugruppen.

In den übrigen Fächern werden die Schüler weitgehend in gemischten Lerngruppen unterrichtet.

Erst als wir die Sicherheit im Umgang mit dieser neuen Vielfalt erlangt hatten, integrierten wir 2009 auch unsere Kleinklassenschüler.

Da der Kanton Thurgau kein Langzeitgymnasium oder ein Gymnasium auf der Sek1-Stufe kennt, leben in unseren Lernlandschaften alle Schüler eines Jahrgangs zusammen.

Arbeit im Team

Die Sichtweise «Ich und meine Klasse» hat dem «Wir und unsere Schülerinnen und Schüler» Platz gemacht.

Ein Team von Lehrpersonen trägt gemeinsam die übergeordnete Verantwortung für die Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs. Jede Lehrperson trägt als Lerncoach die Verantwortung für einen Teil der Schüler und ist Ansprechperson für die Eltern dieser Schüler. Gleichzeitig werden Aufgaben stärkenbezogen im Team verteilt.

Teamarbeit ist anspruchsvoll. Jedes Team wird durch eine externe Beratungsperson begleitet und regelmässig die Teamarbeit gemeinsam reflektiert.

Neue Zeitstruktur

Damit die Lehrpersonen Schülerinnen und Schüler in ihren Lernprozessen begleiten und coachen können, müssen diese in der Schule anwesend sein. Nur so lassen sich Zeiträume finden, in welchen Vieraugengespräche mit Schülerinnen und Schülern möglich sind.

Schülerinnen und Schüler sind an der Schule anwesend, auch wenn sie keine Lektionen, Kurse oder Trainings besuchen. Sie arbeiten an ihren persönlichen Arbeitsplätzen und erledigen Aufträge und «Hausaufgaben» in der Schule. Die Lehrpersonen arbeiten ebenfalls an der Schule und sind so für die Schüler, die Kollegen und die Schulleitung verfügbar. In einer Arbeitszeitvereinbarung wurde die neue Zeitstruktur vereinbart.

Nach der Integration der Kleinklassenschüler in die bestehenden Lernlandschaften nahm die Anzahl der Disziplinarmassnahmen sofort ab. In den letzten vier Jahren musste ich keine Massnahmen mehr einleiten.Schulleitung

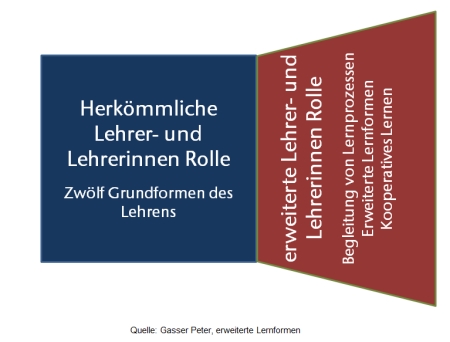

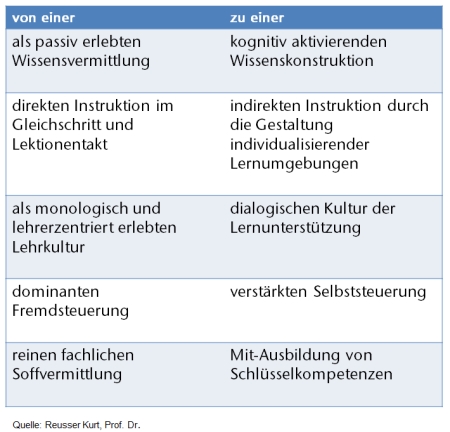

Lehrer und Lerncoach

Die Forderung nach einer neuen Lernkultur (Reusser K., Gasser P.) geht einher mit der Veränderung des Berufsbildes der Lehrpersonen. Es geht nicht mehr nur um das Unterrichten von Schülern und das Vermitteln von Inhalten; es geht auch um das Begleiten der Schülerinnen und Schüler in ihren Lernprozessen. Gefordert ist der Übergang zu einer einer neuen Lernkultur.

Der Beruf ist komplexer aber auch vielseitiger geworden. Die Ansprüche an die Lehrpersonen wachsen und bringen die alte Grammatik der Schule an Grenzen.

Schüler tragen Verantwortung für ihr Lernen

Loslassen! Schülerinnen und Schülern das Vertrauen schenken! Diese Forderung führte an der Sekundarschule zur Einführung- von selbstorganisiertem Lernen

- von Korrekturtischen

- von Elterngesprächen, die die Schüler selber vorbereiten und führen.

- des Fachs «Projekt und Unternehmen» im 9. Schuljahr im Sinn einer Abschlussarbeit

Ich wusste gar nicht, dass gescheite Schüler so viel arbeiten.Integrierter Kleinklassenschüler

Aufbau von Lern-, Selbst- und Sozialkompetenz

Damit Schüler Verantwortung für ihr Lernen übernehmen können, brauchen sie ein Repertoire an Lernkompetenzen. Deren Förderung wird in der Sekundarschule Bürglen systematisch geplant und schulweit von allen beteiligten Lehrpersonen unterstützt.

Um Lernprozesse zu dokumentieren, führen die Jugendlichen Portfolios, in welchem sie Nachweise für ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten sammeln und Lernfortschritte dokumentieren.

Aus den gesammelten Unterlagen entsteht im Verlaufe der Berufswahl eine Präsentationsmappe, welche mehr Aussagekraft besitzt als das kantonale Notenzeugnis.

Für den Aufbau von Selbst- und Sozialkompetenzen eignen sich Coaching und eine wertschätzende Feedback-Kultur sehr gut.

Downloads: Weiterführende Dokumente

Förderung von überfachlichen Kompetenzen an der Schule Bürglen

Die Schule Bürglen beschreibt, wie sie ihren Schülern die übergeordneten Kompetenzen vermittelt, die der Lehrplan 21 definiert. Die Kooperative Lernmethode nimmt dabei einen wichtigen Stellenwert ein.

Autor/Autorin: Schule Bürglen TG

Umfang/Länge: 10 Seiten

Fächer: Überfachliche Kompetenzen

Stufen: 7. Stufe, 8. Stufe, 9. Stufe

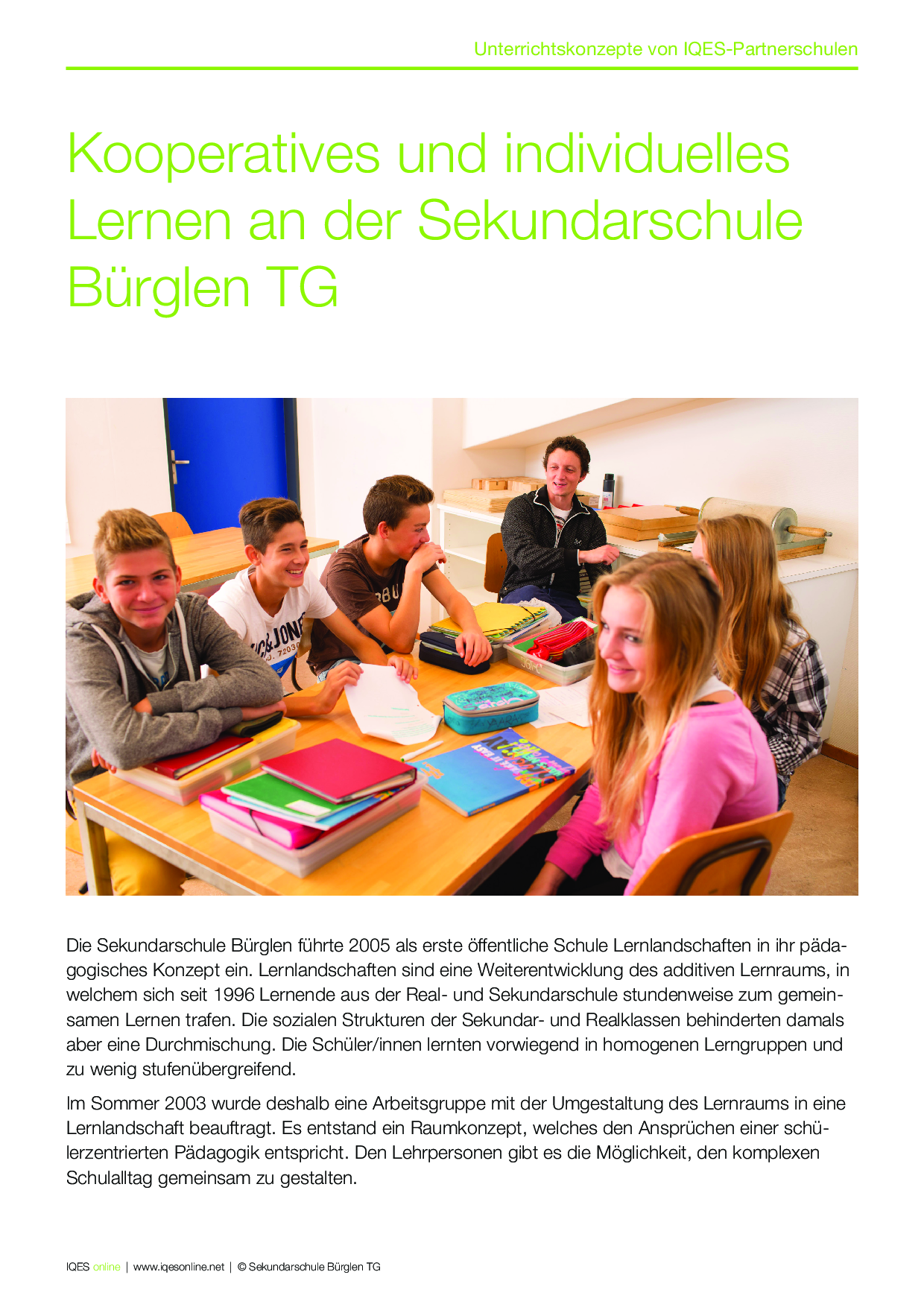

Kooperatives und individuelles Lernen an der Sekundarschule Bürglen TG

Die Sekundarschule Bürglen hat im Jahr 2005 Lernlandschaften, das heisst gemeinsames Lernen von Real- und Sekundarschüler, in ihr pädagogisches Konzept eingebaut. Der Text beschreibt ausführlich den innovativen Ansatz für eine schülerzentrierte Pädagogik.

Autor/Autorin: Sekundarschule Bürglen

Umfang/Länge: 11 Seiten

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend

Stufen: 7. Stufe, 8. Stufe, 9. Stufe

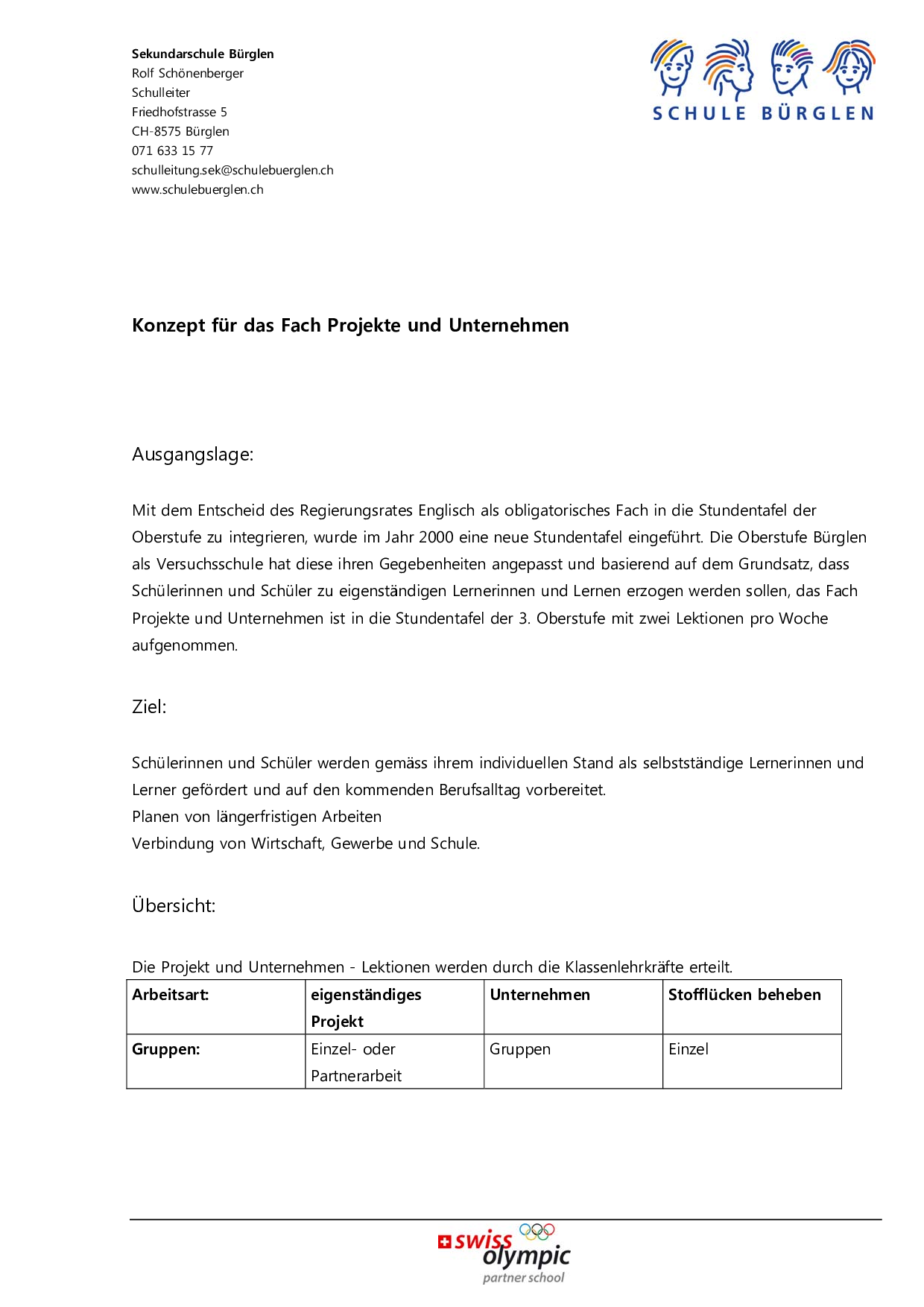

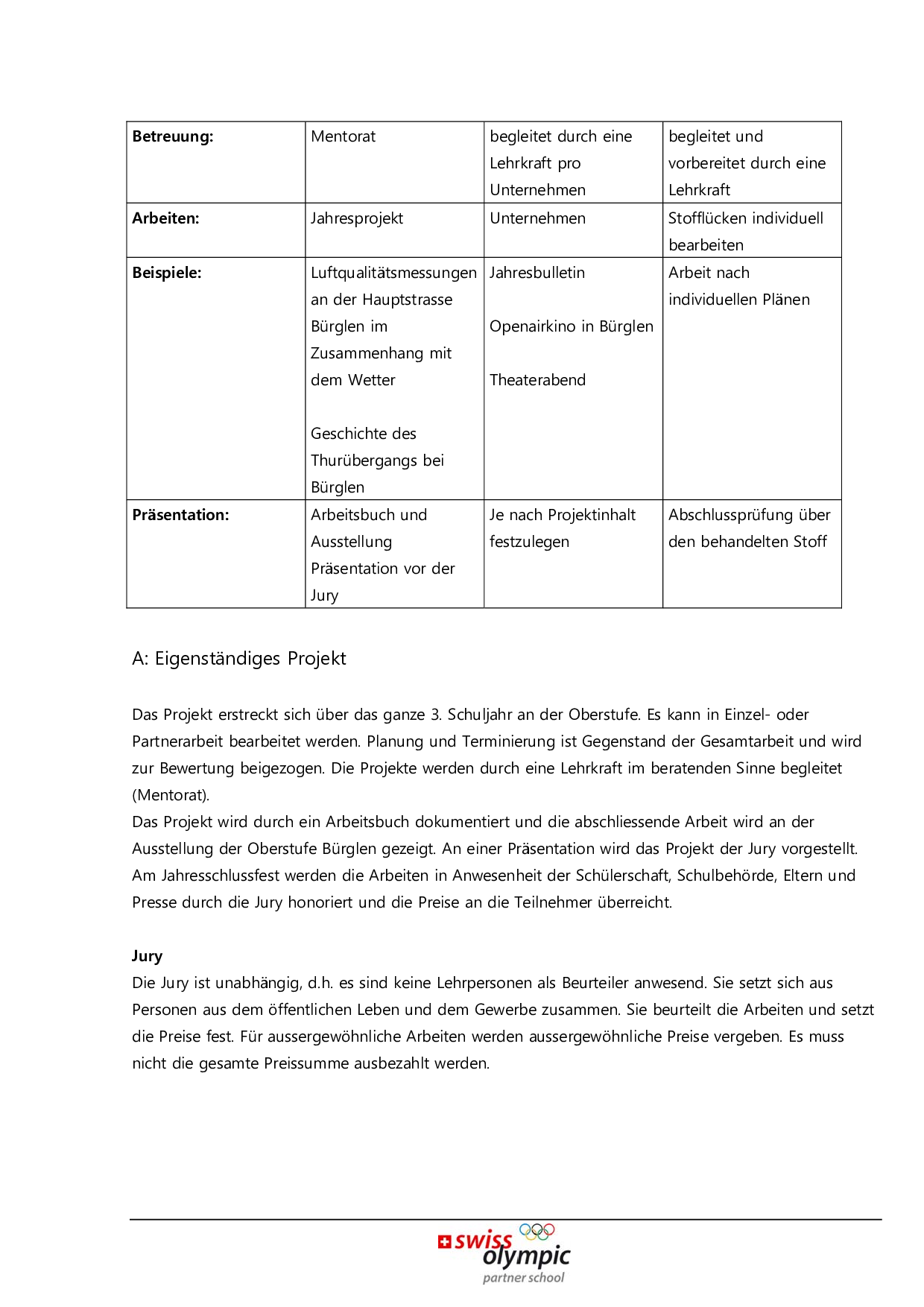

Konzept für das Fach Projekt und Unternehmen

Die Oberstufenschule Bürglen präsentiert ihr Projekt, in dem die Schüler und Schülerinnen des 3. Jahrs sich die nötigen Kenntnisse im Fach Englisch selber aneignen.

Autor/Autorin: Sekundarschule Bürglen

Umfang/Länge: 3 Seiten

Fächer: Englisch

Stufen: 9. Stufe

Portfoliokonzept

Das Instrument Portfolio und wie es als Prozessinstrument an der Sekundarschule Bürglen verwendet wird.

Autor/Autorin: Sekundarschule Bürglen

Umfang/Länge: 17 Seiten

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend

Stufen: 7. Stufe, 8. Stufe, 9. Stufe

Aufgabenbeschrieb für das pädagogische Team

In diesem Konventionsentscheid wird an erster Stelle der Aufgabenbereich eines pädagogischen Teams festgelegt. Im Anhang wird ausserdem die Rahmensetzung der Schule Bürglen sowie die Regelung der Schülerabsenzen besprochen.

Autor/Autorin: Sekundarschule Bürglen

Umfang/Länge: 14 Seiten

Fächer: alle Fächer

Stufen: alle Stufen

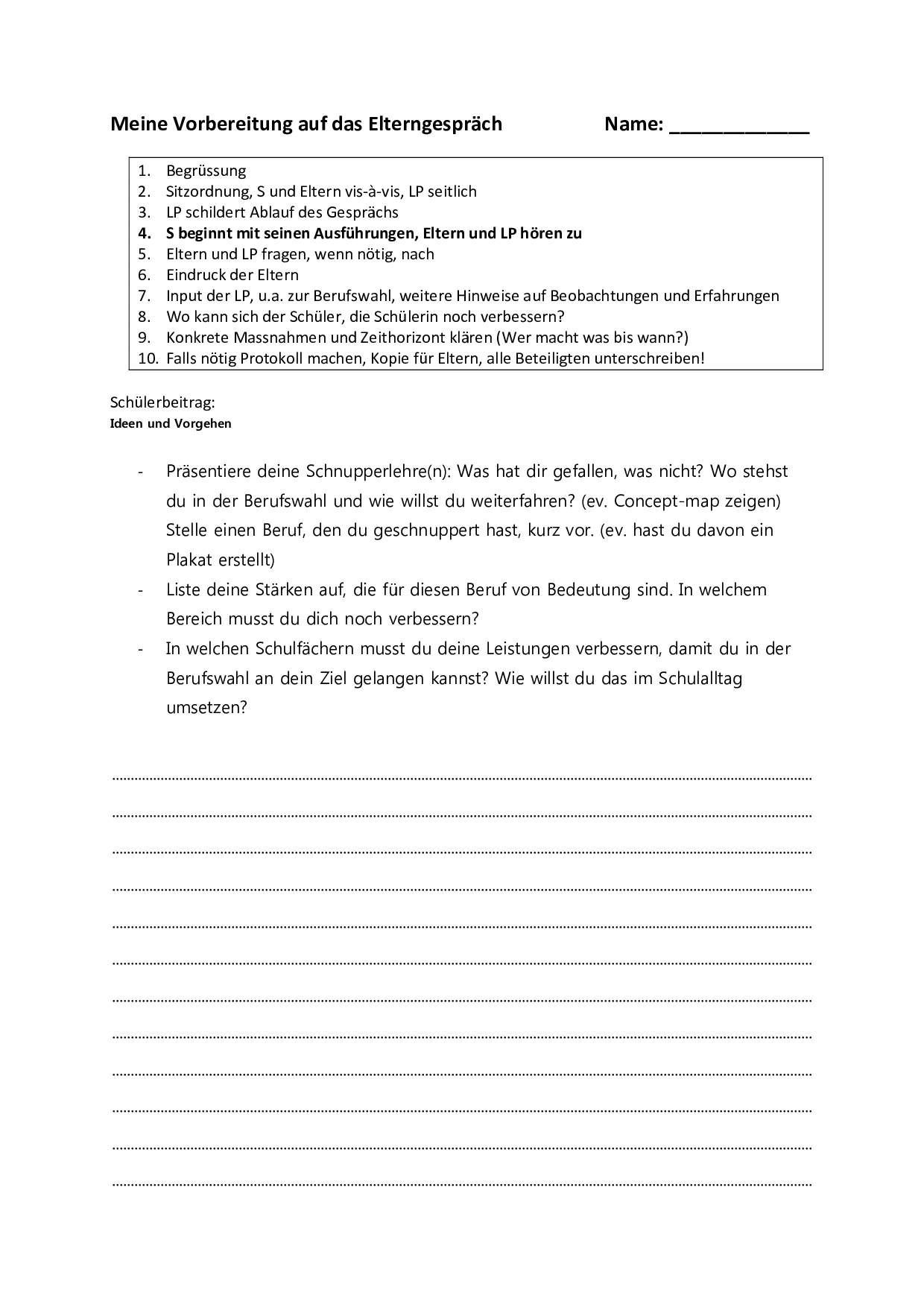

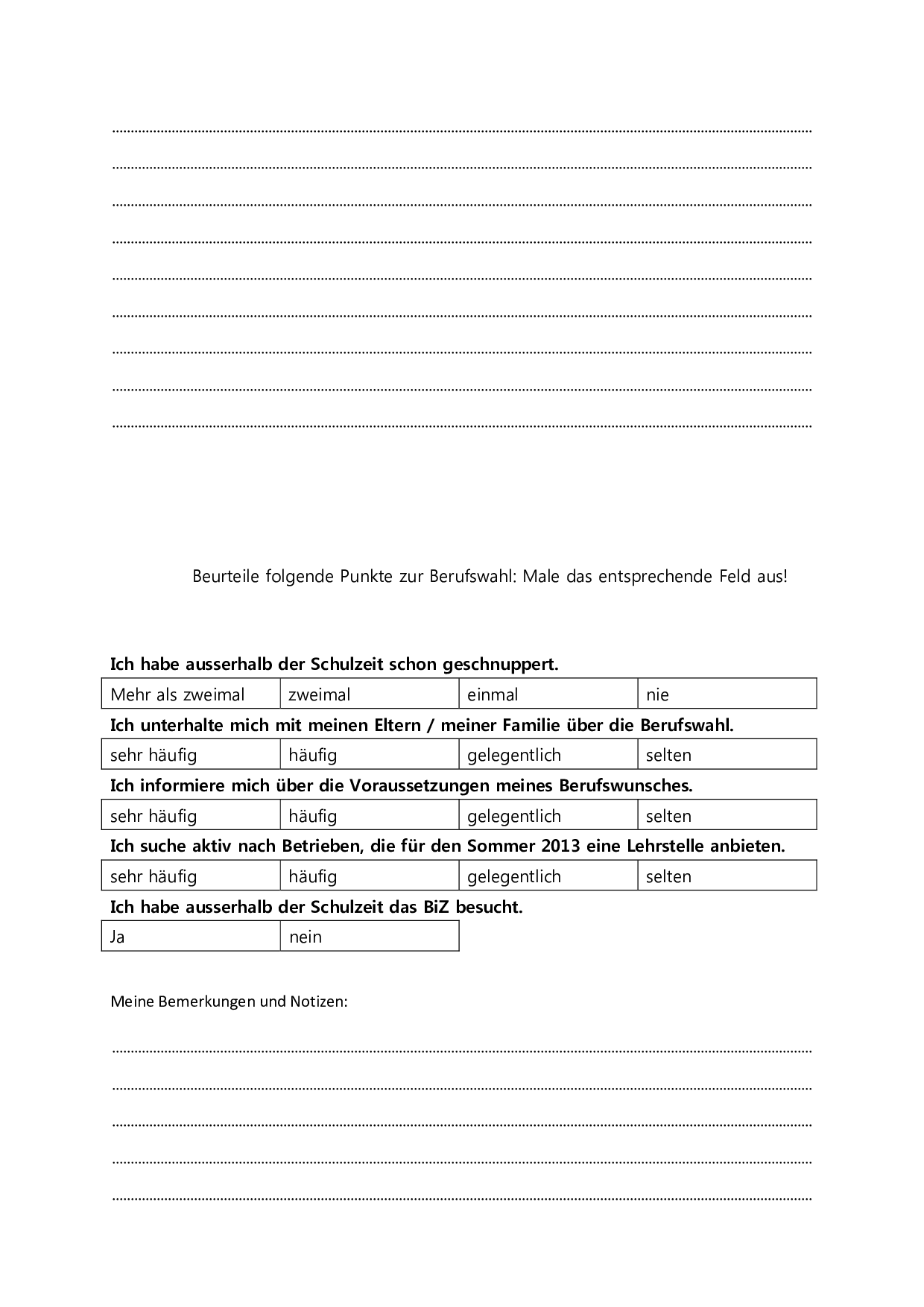

Vorbereitung Standortgespräch 1

Diese Vorlage kann als Vorbereitung für ein Standortgespräch mit Eltern und Schülern, die vor der Berufswahl stehen, dienen.

Autor/Autorin: Sekundarschule Bürglen

Umfang/Länge: 3 Seiten

Fächer: alle Fächer

Stufen: 8. Stufe, 9. Stufe, 10. Stufe, 11. Stufe, 12. Stufe, 13. Stufe

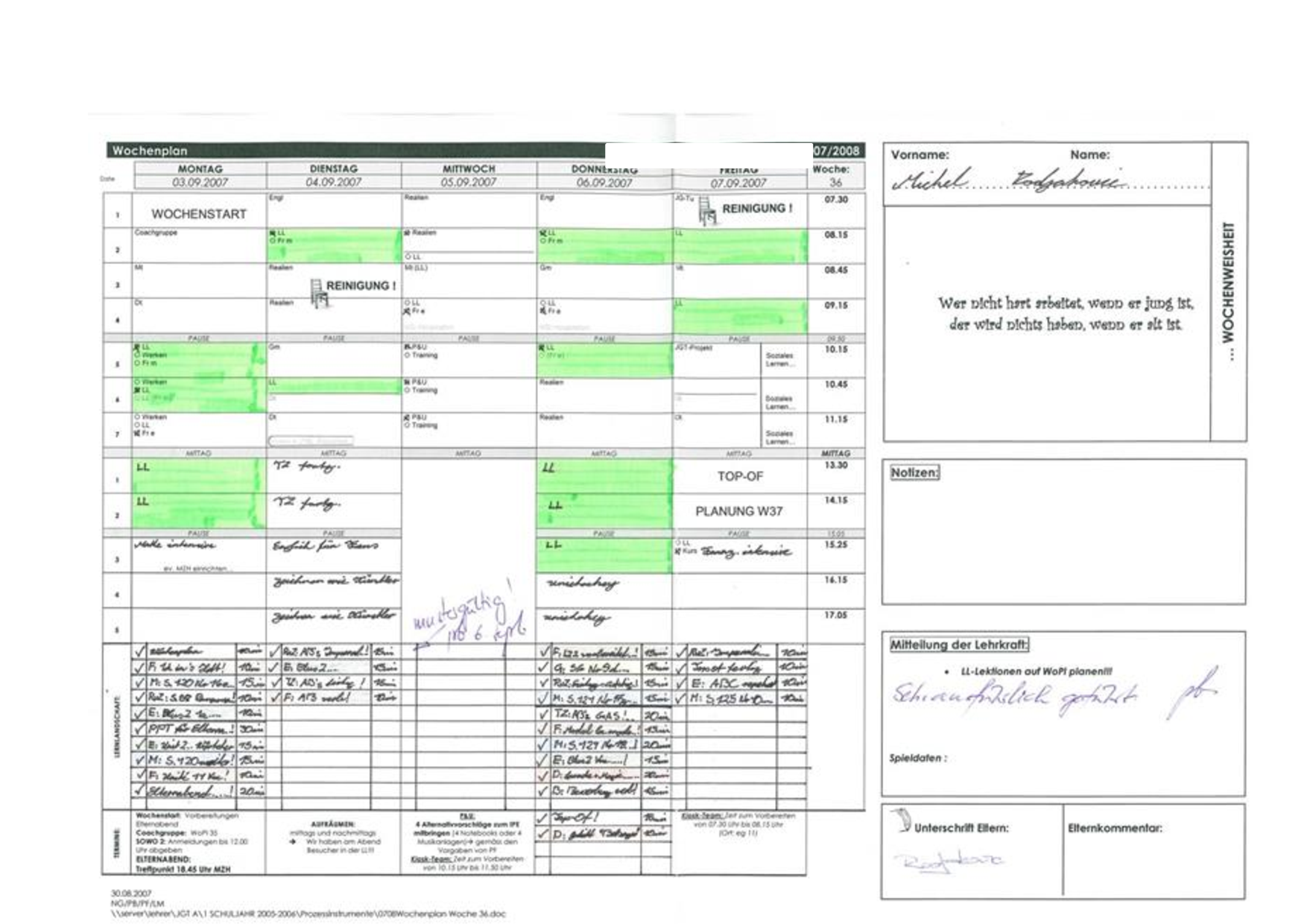

Schülerstundenplanbeispiel

Hier finden Sie ein Beispiel dafür, wie ein Schülerstundenplan mit Phasen des selbstorganisierten Lernens aussehen kann. Dazu sind erklärende Kommentare vorhanden.

Autor/Autorin: Sekundarschule Bürglen

Umfang/Länge: 1 Seite

Fächer: alle Fächer, Fächerübergreifend / Fächerverbindend

Stufen: alle Stufen

Vorbereitung Standortgespräch 2

Um ein Standortgespräch optimal vorzubereiten, finden Schülerinnen und Schüler hier Ideen und Vorgehen für eine mögliche Präsentation ihrer eigenen Person und Leistung. Dazu sind Kriterien aufgeführt, nach denen sie sich bewerten können.

Autor/Autorin: Sekundarschule Bürglen

Umfang/Länge: 2 Seiten

Fächer: alle Fächer

Stufen: alle Stufen

Teamarbeitszeitvereinbarung

In dieser Tabelle sind die definierten Arbeitszeiten für alle Angestellten der Schule Bürgeln zu finden. Diese gemeinsamen Zeiten dienen der Zusammenarbeitsförderung und der Teamstärkung.

Autor/Autorin: Sekundarschule Bürglen

Fächer: alle Fächer

Stufen: alle Stufen