Lernorte aktiv zur Verfügung stellen:

Der Lernort beeinflusst als »dritter Pädagoge« das Verhalten der Lernenden. Wenn es darum gehen soll, Lernen mit Erleben zu verbinden, dann geht dies nicht, ohne dem Ort des Geschehens die nötige Beachtung zu schenken. Lesen Sie hier mehr dazu.

Der Lernort beeinflusst das Verhalten

Den Räumen und dem gestalteten Lernumfeld kommt eine verhaltenssteuernde Wirkung zu: Wenn Leinwand und Wandtafel zeigen, wo «vorne» ist, werden sich die Lernenden entsprechend verhalten. Denn «vorne» ist in einem solchen Fall der Aktivitätsschwerpunkt. Und «hinten» harrt man der Dinge, die da kommen mögen.

Schulisches Arbeits- und Sozialverhalten wird in starkem Masse beeinflusst durch den Ort, an dem es stattfindet. Wie sind Räume eingerichtet? Wie riecht das Lernen? Welche «Sprache» spricht die Umgebung? Welche Haltung (zum Beispiel in Bezug auf Wertschätzung) wird mit den Räumen zum Ausdruck gebracht? Wie wird die außerschulische Umgebung mit einbezogen? Welche Lern- und Arbeitsformen sind möglich (und damit offensichtlich erwünscht)?

Persönliche Arbeitsplätze der Lernenden

Der Arbeitsplatz des Lernenden ist dessen ganz persönliche Umgebung. Der Ort, an dem das Bild des Lieblingsspielers hängt, das Andenken an die letzten Ferien, die Karte vom Freund. Dem persönlichen Arbeitsplatz kommt die Funktion einer Homebase zu: Da fühle ich mich zuhause. Da ist es mir wohl.

Arbeitsplätze können nach dem Prinzip der offenen Nischen gestaltet sein. Nischen deshalb, weil sie Rückzugsmöglichkeiten bieten, Sicherheit auch. Und offen, damit die Kommunikation in der Gruppe auf einfache Weise möglich ist.

Arbeitsplätzen kommt aber auch eine funktionale Rolle zu. Entsprechend sind sie einzurichten. Kurz: Es ist alles da, was man braucht.

Klassenzimmer als Lern-Räume

Wenn immer möglich werden verschiedenen Aktivitäten (Einzelarbeiten, Gruppen, Plenum) entsprechende Funktionszonen zur Verfügung gestellt. Beispiel: Die Lernenden begeben sich für einen Input an einen bestimmten Ort. Dann gehen sie wieder zurück an ihren Arbeitsplatz.

Lernen braucht Bewegung. Die Lernräume müssen durch die Organisation und durch verschiedene Höhen zur «kleinen» Bewegung einladen: Computer auf Stehtischen, offene Bodenflächen, wo sich auf dem Bauch liegend arbeiten lässt, Sitzecken zum Lesen, Stehtische für Besprechungen, Regale für Nachschlagewerke und Materialien, Tische für Schneid- und Klebearbeiten.

Räume dienen aber nicht einfach Funktionen. Es kommt ihnen auch eine ästhetische und atmosphärische Bedeutung zu. Sie sind auch Inspirationsquellen. Die «weichen Faktoren» spielen dabei eine wichtige Rolle: Bilder, Farben, Gerüche, Hintergrundmusik, Pflanzen. Und ganz speziell in dieser Beziehung steht nicht das Vorhandensein im Zentrum, sondern der Umgang damit. Die halb verdorrte Pflanze, das vergilbte Plakat, die Unordnung auf dem Regal – das sind Botschaften. Sie sind Ausdruck des Grades an Wertschätzung, die der Umgebung (und damit den Menschen) entgegengebracht wird.

Schulen als Lernhäuser

Schulhausarchitektur und bürokratische Bestimmungen orientieren sich häufig am Frontalunterricht als Maß der Dinge. Und die Platzverhältnisse machen es ebenso häufig auch nicht gerade einfach, aus Schul- und Klassenzimmern inspirierende Lernorte zu gestalten. Und doch geht es! Denn das Vorhandensein von Platz und Equipment ist überhaupt kein Garant für eine lernfreundliche Umgebung. Der Zustand der Dinge, das ist die wahre Botschaft. Lernorte bestehen aus vielen Zeichen. Und damit eben aus vielen Botschaften: Pflanzen und Bilder, Ordnung und Anordnung, Geräusche und Gerüche, all diese kleinen Zeichen ergeben zusammen ein Bild. Und an diesem Bild lässt sich erkennen, welche Beziehung die Menschen haben zum Ort und zu dem, was sie an diesem Ort tun und lassen.

Damit ist gemeint: das Haus, in dem Lernen seinen Lebensraum hat. Lernhäuser sind gastliche Häuser. Sie laden ein. Zu aktivem Handeln. Sie sind deshalb im wahrsten Sinne des Wortes offen. Die Arbeitsräume ziehen sich ins Haus hinein, auf die Korridore hinaus. Wer lernt, vernetzt und verbindet Dinge miteinander. Diesem Prinzip folgen auch die Häuser, in denen Lernen stattfindet. Sie verbinden Räume und Menschen miteinander. Und sie wirken auch so nach außen. Wie Menschen, so zeichnen sich auch einladende Schulen durch bestimmte Gesten der Gastlichkeit aus- durch abwechslungsreiche Räume, durch Farben, durch Pflanzen, durch liebevolle Dekorationen. Und wichtig: Man sieht den Schulen an, dass sich Menschen um sie kümmern, dass sie gepflegt werden. Nicht nur gereinigt. Lehrpersonen übernehmen damit auch die Rolle von «Atmosphären-Didaktikern». Sie fühlen sich verantwortlich für das Erscheinungsbild ihrer Schule.

Außerschulische Lernorte

Lernen kann man überall. Lernen ist nicht an Räume gebunden. Lebensorte sind oftmals idealere Lernorte. Der natürliche Bachlauf ist attraktiver und herausfordernder, um sich entdeckend mit der Welt auseinander zu setzen, als das Wasser im Reagenzglas.

Lernen basiert auf Erfahrung, nicht auf Belehrung. Erfahrung ist die Grundlage aller Erkenntnis. Das sucht nach einer Öffnung von Schule in lernrelevante Lebensräume hinein. Und umgekehrt. Ein Netzwerk von außerschulischen Partnern – Vereine, Unternehmen, soziale Einrichtungen, Eltern, Behörden – schafft Lebens- und Praxisnähe. Und die Verbindung zu Partnerinstitutionen über Sprach- und Landesgrenzen hinweg öffnet ein weiteres Tor zur Welt.

Eine Erweiterung des schulischen Aktivitätsraumes muss systematisch geschehen. Die Verbindung zur «Welt» muss Teil einer Kultur sein, einer Haltung – und muss in den Lernarrangements einen festen und wichtigen Platz einnehmen (z.B. Service Learning).

Downloads: Texte

Menschliches Verhalten wird geprägt durch die Umgebung. Auf die Schule bezogen heisst das: Den Räumen und dem gestalteten Lernumfeld kommt eine verhaltenssteuernde Wirkung zu.

Autor/Autorin: Andreas Müller

Lehrer und Psychologe, langjähriger Leiter des Instituts Beatenberg und Autor zahlreicher Publikationen über das Lernen (1950-2018)

Herkunft: Andreas Müller: Mehr ausbrüten, weniger gackern. hep verlag, 2008. ISBN 9783035500592

Umfang/Länge: 9 Seiten

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend, Überfachliche Kompetenzen

Stufen: alle Stufen

Das Verhalten von Menschen, ihre Entwicklung, ihre Art zu sein und das Leben zu gestalten, das sind immer auch Ergebnisse der Welten, in der die Menschen ihre Zeit verbringen. Denn die Umgebung beeinflusst, was Menschen tun. Und sie beeinflusst damit, was aus ihnen wird. Ein Plädoyer für die Umgegungsbestaltung zur Förderung von Kindern.

Autor/Autorin: Andreas Müller

Lehrer und Psychologe, langjähriger Leiter des Instituts Beatenberg und Autor zahlreicher Publikationen über das Lernen (1950-2018)

Umfang/Länge: 20 Seiten

Aus: Handbuch Personalisiertes Lernen

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend

Stufen: alle Stufen

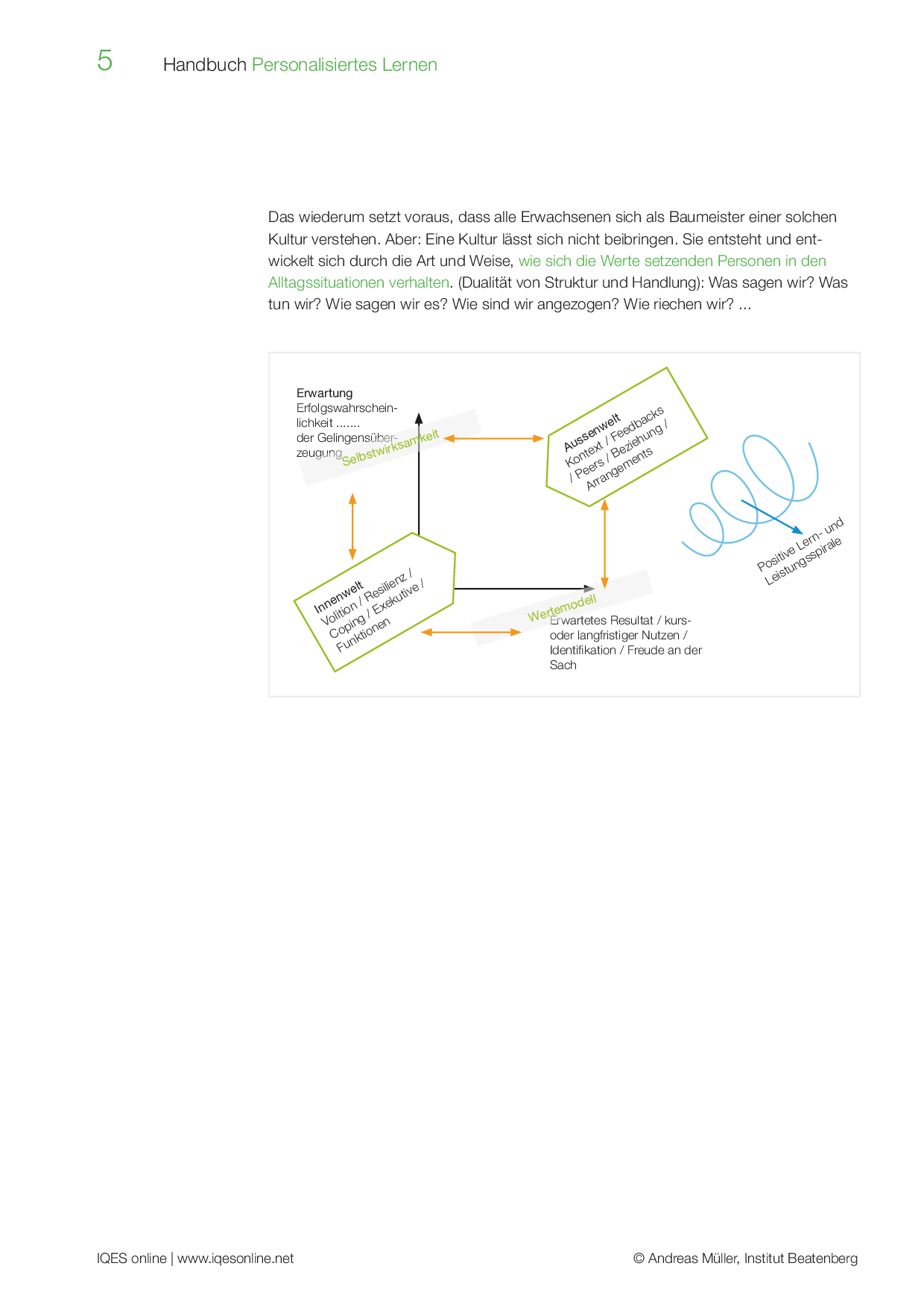

Lernende sollen Freude entwickeln am Umgang mit Widerständen. Eben: mehr ausbrüten, weniger gackern. Das Konzept der Lernrelevanten Faktoren (LRF) bietet viele Ansätze, wie die Schule zum Erfolg der Lernenden beitragen kann. In Theorie und Praxis beschreibt Andreas Müller die verschiedenen Elemente.

Autor/Autorin: Andreas Müller

Lehrer und Psychologe, langjähriger Leiter des Instituts Beatenberg und Autor zahlreicher Publikationen über das Lernen (1950-2018)

Herkunft: Andreas Müller: Mehr ausbrüten, weniger gackern. hep verlag, 2008. ISBN 9783035500592

Umfang/Länge: 135 Seiten

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend, Überfachliche Kompetenzen

Stufen: alle Stufen

Befragungen von Erwachsenen zeigen, dass sich über 95 Prozent der Befragten mit informellen Lerninhalten beschäftigen und sie, unabhängig vom Bildungsabschluss, im Durchschnitt 15 Stunden pro Woche damit verbringen. Wie gelingt Lernen? Die Bausteinhefte 1 bis 9 vom Institut Beatenberg vertiefen die Thematik detailliert.

Autor/Autorin: Andreas Müller

Lehrer und Psychologe, langjähriger Leiter des Instituts Beatenberg und Autor zahlreicher Publikationen über das Lernen (1950-2018)

Umfang/Länge: 158 Seiten

Aus: Handbuch Personalisiertes Lernen

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend

Stufen: alle Stufen

Ein wesentlicher Teil der Arbeitszeit findet in offenen Arrangements – in Lernteams – statt. Die Lernenden arbeiten alters- und leistungsgemischt einzeln und/oder in Gruppen an individuellen Vorhaben und persönlich relevanten Zielen. Inhalt: Gute Argumente für personalisiertes Lernen; Elemente für selbstkompetentes Lernen: Lernteams, Fachateliers, Aktivs, Specials u.a.; Instrumente: Lernnachweise, Kompetenzraster, Smarties, LernJobs, Wochenschwerpunkt u.a.; Beispiele und Vorlagen

Autor/Autorin: Andreas Müller

Lehrer und Psychologe, langjähriger Leiter des Instituts Beatenberg und Autor zahlreicher Publikationen über das Lernen (1950-2018)

Umfang/Länge: 99 Seiten

Fächer: alle Fächer, Überfachliche Kompetenzen

Stufen: alle Stufen