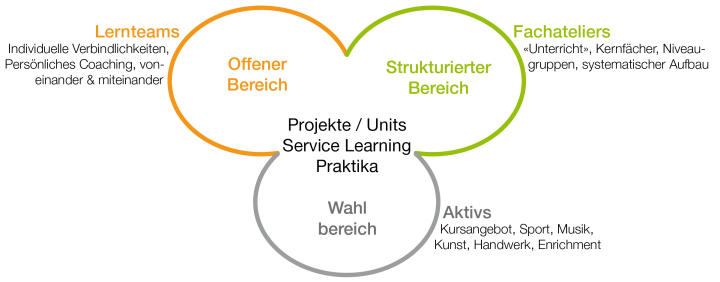

Lernarrangements verbindlich organisieren:

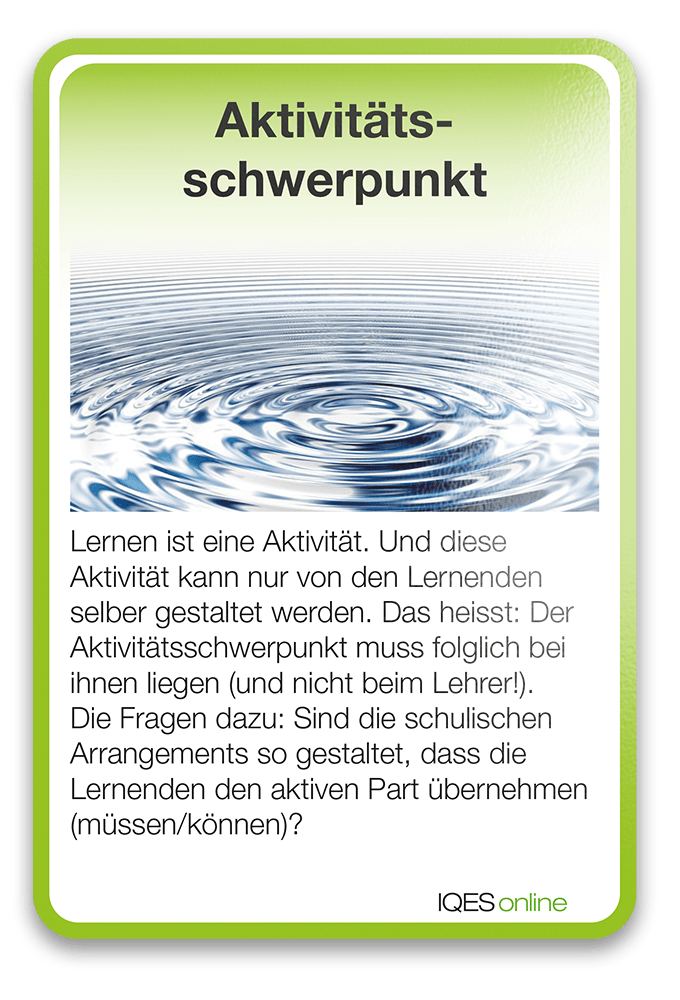

Offene und bedürfnisgerechte Arbeitsformen führen zu einer Verlagerung des Aktivitätsschwerpunktes zu den Lernenden. Ein produktiver Umgang mit Vielfalt wird auf der Grundlage einer Vereinbarungs- und Einforderungskultur möglich. Lernorganisation ist immer auch (und vor allem) Selbstorganisation.

Lernarrangements dienen der Organisation von Komplexität. Es geht darum, für heterogene Gruppen von Lernenden adäquate Settings zu gestalten, in denen zielführendes und selbstwirksames Lernen sich entwickeln kann. Im Prinzip stehen drei Möglichkeiten zur Gestaltung von Lernarrangements zur Verfügung:

- Offene Arbeitsformen

- strukturierte Bereiche

- Wahlmöglichkeiten

Offene Arbeitsformen

Ein wesentlicher Teil der Arbeitszeit findet in offenen Arrangements statt. Ob sie nun Lernteam oder Lernatelier oder Lernstudio genannt werden, ist unerheblich. Gemeinsam ist solchen Settings in der Regel: Die Lernenden arbeiten alters- und leistungsgemischt einzeln und/oder in Gruppen an individuellen Vorhaben und persönlich relevanten Zielen. Hier verbringen sie einen wesentlichen Teil ihrer Arbeitszeit. Die Flüsterkultur in den offenen Lernräumen erlaubt es den Lernenden, sich untereinander auszutauschen, Aufgaben gemeinsam zu bearbeiten oder mit den Lerncoaches Absprachen zu treffen, ohne dass sich die anderen bei ihrer Arbeit gestört fühlen. Dadurch entsteht ein inspirierendes und gleichzeitig rücksichtsvolles Lernklima. Die Lernräume werden zu einem Ort des Austausches. Das ermöglicht ein wirkungsvolles Peer-to-Peer-Learning trägt und so dem Aspekt Rechnung, dass der erste und wichtigste Pädagoge die anderen Lernenden sind.

Strukturierte Bereiche

Je nach Profil der Schule können die strukturierten Bereiche mehr oder weniger klassische Unterrichtssituationen umfassen. Andere Möglichkeiten:

- Intensivtrainings. Hier handelt es sich um eine Art von «Unterricht» in altersunabhängigen Niveaugruppen. Sie bieten die Möglichkeit eines systematischen Aufbaus fachlicher Kompetenzen.

- Fachateliers werden Arbeitsformen genannt, die individuelles Lernen mit definierten Fachbereichen verbinden. Zu bestimmten Zeiten stehen (in bestimmten Räumen) Fachpersonen zur Verfügung. Sie arbeiten mit den Lernenden – einzeln oder in kleinen Gruppen – an individuell relevanten Zielen.

- Inputs verstehen sich als Lernimpulse. Fachlehrpersonen geben Inputs zu bestimmten Themen. Solche Inputs folgen in der Regel einem inhaltlichen Plan und einem zeitlichen Rhythmus, die den Lernenden im Voraus bekannt sind. Sie können als Angebote und/oder als Pflichtveranstaltungen organisiert sein.

Normalerweise bereiten die Lernenden ihre strukturierten Bereiche während der offenen Arbeitszeit vor bzw. nach.

Wahlbereiche

Arrangements, die namentlich den sportlichen, kreativen, musischen, und handwerklichen Interessen Rechnung tragen, können in Kursform zur Auswahl angeboten werden. Natürlich eignen sich auch viele weitere Themenbereiche (Naturwissenschaften, Sprachen, Psychologie, Politik und so weiter) zum «Enrichment» des Programms. Aus den Angeboten entscheiden sich die Lernenden jeweils für eine bestimmte Zeit für eines der Themen. Selbstverständlich können solche Wahlmöglichkeiten mehrmals wöchentlich auf dem Programm stehen.

Spezielles Gewicht kommt der Projektarbeit zu. Unterschiedliche wahloffene Angebote zu einem Thema setzen spezielle inhaltliche und methodische Akzente. Sie durchbrechen auch organisatorisch und zeitlich den Rahmen des üblichen Arbeitsalltags.

Lernen braucht Aktivierung. Es braucht Bewegung und Handlung. Das heißt: Menschen, die angeregt miteinander sprechen. Menschen, die gemeinsam etwas gestalten. Menschen, die tätig sind, mit unterschiedlichen Dingen, in unterschiedlichen Situationen, an unterschiedlichen Orten. Der Umgang mit Vielfalt führt zu Vielfalt. Dabei gibt es Arrangements, die den Bedürfnissen der Zeit und ihrer Menschen in spezieller Weise Rechnung tragen. Die unten aufgeführten Lernformen bieten besondere Lernarrangements, die aktives Lernen in bedeutungsvollen Situationen ermöglichen:

Kooperative Lernformen

Eigenständiges Arbeiten und kooperative Lernformen unterstützen und ergänzen sich gegenseitig. Sie stehen in einer emergenten Wechselwirkung. Seit über dreißig Jahren wird kooperatives Lernen durch die Forschung begleitet. Und die Ergebnisse aus Forschung und Unterrichtspraxis sprechen für sich.

Die Kooperativen Lernformen fördern die Entwicklung von Denkfähigkeiten auf einem höheren Niveau, sie stellen die Schüler-Lehrer-Interaktion auf eine Basis des Vertrauens, sie steigern die Eigenaktivität und machen Beteiligte aus Betroffenen.

Zudem sind positive Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und auf eine allgemein positive Haltung ebenso erkennbar wie die Stärkung der Lernzufriedenheit. Und – gerade in der heutigen Zeit immer bedeutsamer – kooperative Lernformen sind ideale Entwicklungsanlässe für personale und soziale Kompetenzen. (Green/Green 2005)

Peer-to-Peer-Learning

Der konstruktive Umgang mit Vielfalt zielt darauf ab, Stärken zu fördern und Ressourcen zu nutzen. Das heißt auch und besonders: Die Kenntnisse und Kompetenzen der Lernenden untereinander aktiv zur Verfügung zu stellen. Alle Menschen können und wissen Dinge besser als andere.

Das ist eine Ressource – für andere, weil sie davon Nutzen ziehen können, für sich selber, weil dadurch nicht nur das eigene Lernen, sondern auch das Selbstvertrauen gefördert wird. Der systematische Austausch unter den Lernenden – eben: Peer-to Peer – macht sie zu «Prosumenten».

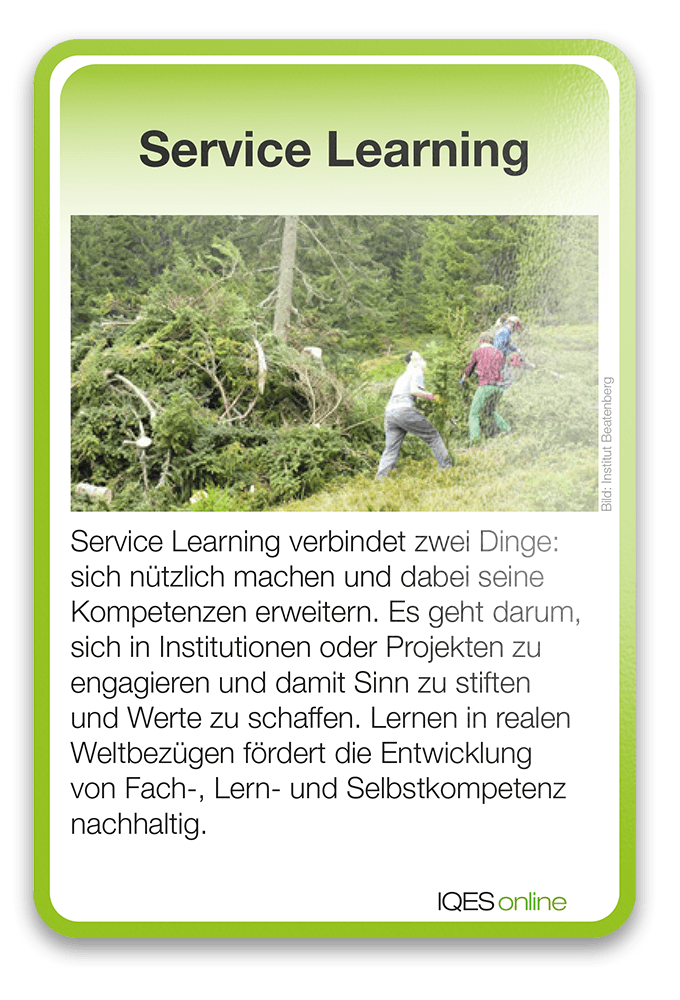

Service Learning

Lernen in realen Weltbezügen, in Handlungsfeldern hat zum Ziel, gesellschaftliches Engagement mit fachlichen Inhalten zu verbinden. Das heißt: Lernen findet in der tätigen Welt statt und wird damit zum Ernstfall. Längerfristige Projekte bieten die Möglichkeit, gesellschaftlich relevante Praxiserfahrungen mit schulischen Inhalten Sinn und Nutzen stiftend zu verbinden.

Downloads: Texte

Das Verhalten von Menschen, ihre Entwicklung, ihre Art zu sein und das Leben zu gestalten, das sind immer auch Ergebnisse der Welten, in der die Menschen ihre Zeit verbringen. Denn die Umgebung beeinflusst, was Menschen tun. Und sie beeinflusst damit, was aus ihnen wird. Ein Plädoyer für die Umgegungsbestaltung zur Förderung von Kindern.

Autor/Autorin: Andreas Müller

Lehrer und Psychologe, langjähriger Leiter des Instituts Beatenberg und Autor zahlreicher Publikationen über das Lernen (1950-2018)

Umfang/Länge: 20 Seiten

Aus: Handbuch Personalisiertes Lernen

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend

Stufen: alle Stufen

In diesem Fachartikel geht es darum, wie der Unterricht gestaltet werden kann, dass die Schüler als Individuen gefördert werden und selbstbestimmt und selbstständig lernen können. Als Möglichkeit nennt der Autor, den Unterricht in offene Arbeitsformen, Wahlbereiche und strukturierte Bereiche einzuteilen und die Schüler jeweils einen Wochenplan mit ihren Zielen und Erfolgserlebnissen erstellen zu lassen.

Autor/Autorin: Andreas Müller

Lehrer und Psychologe, langjähriger Leiter des Instituts Beatenberg und Autor zahlreicher Publikationen über das Lernen (1950-2018)

Herkunft: Andreas Müller: Mehr ausbrüten, weniger gackern. hep verlag, 2008. ISBN 9783035500592

Umfang/Länge: 15 Seiten

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend, Überfachliche Kompetenzen

Stufen: alle Stufen

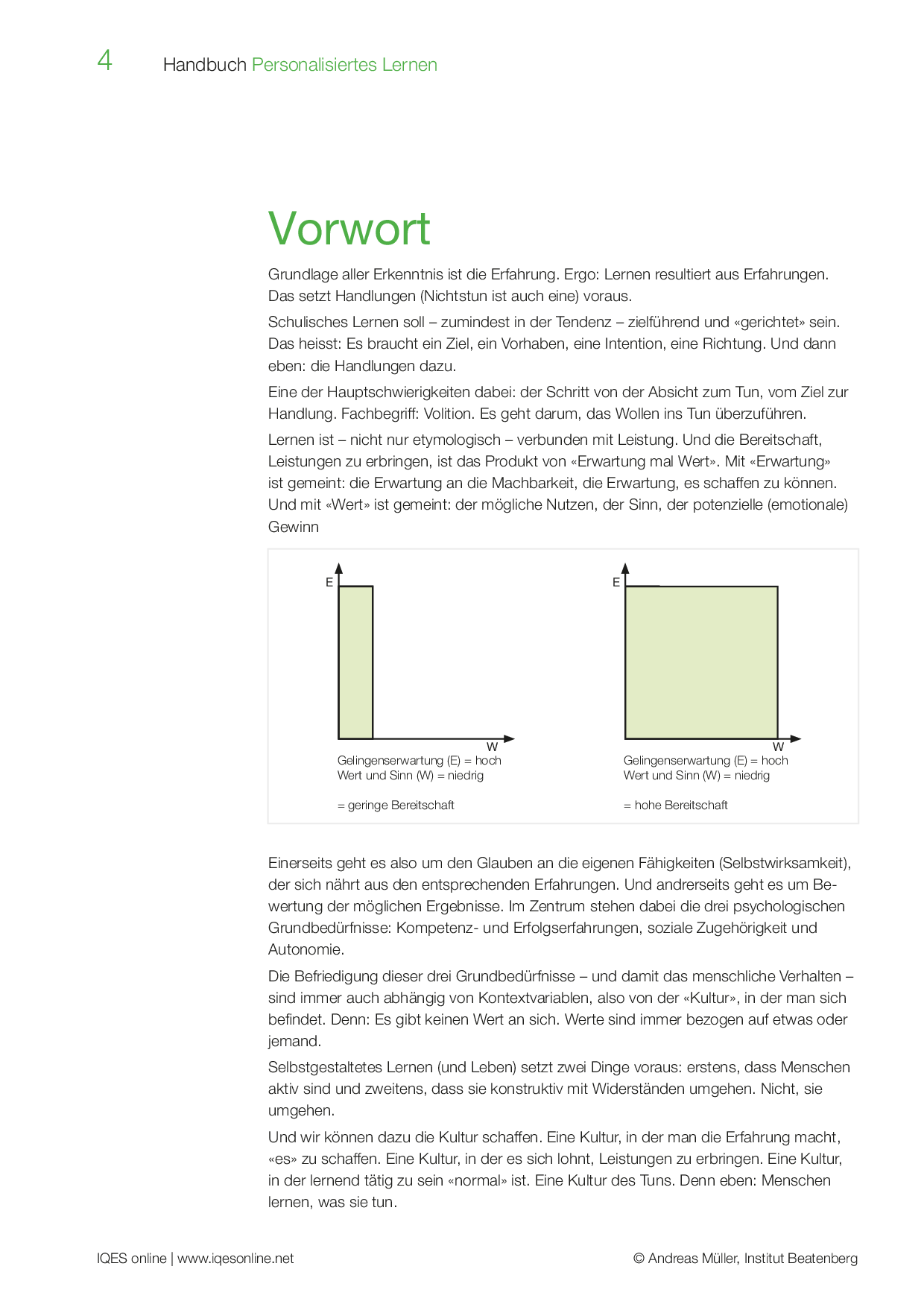

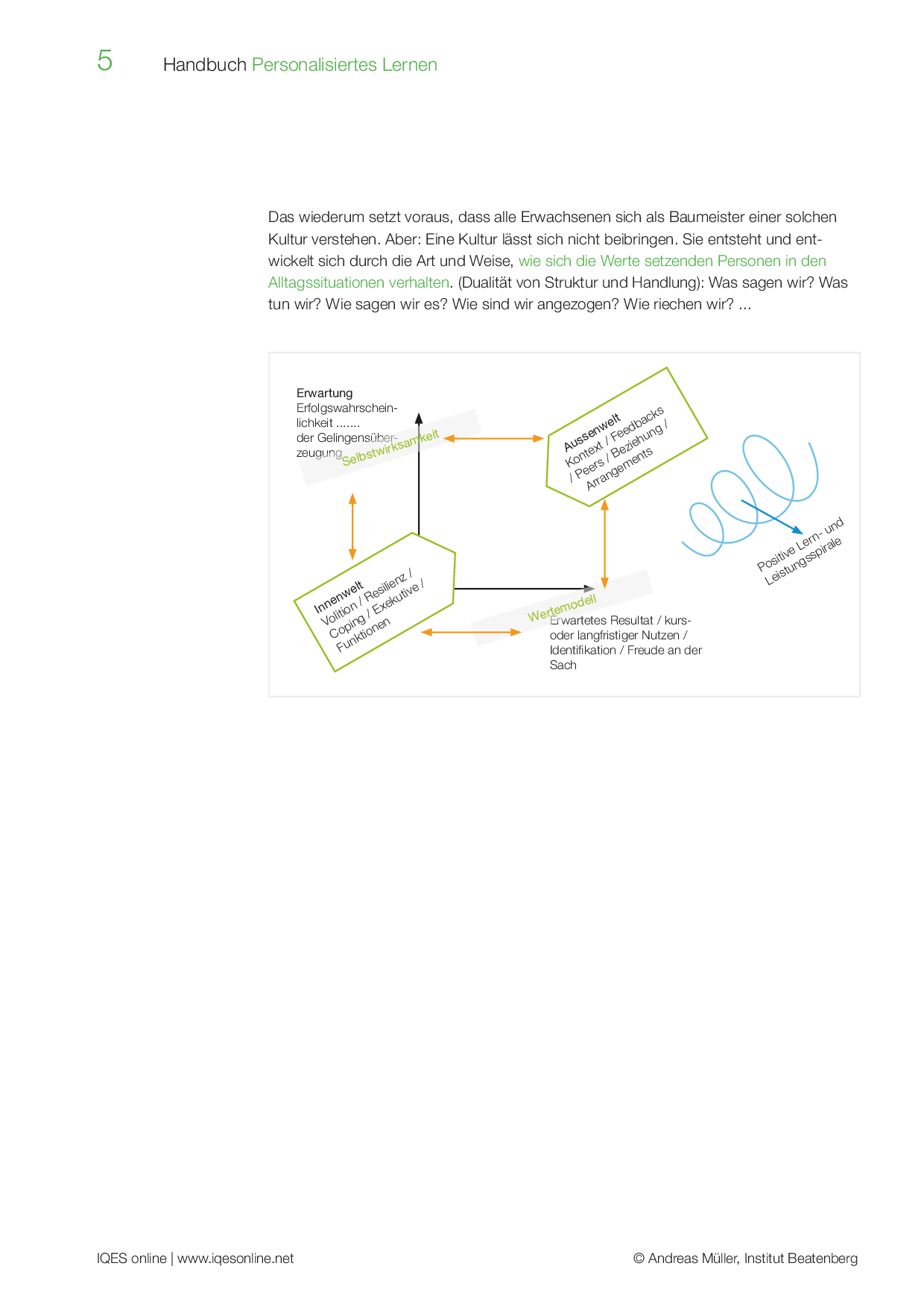

Lernende sollen Freude entwickeln am Umgang mit Widerständen. Eben: mehr ausbrüten, weniger gackern. Das Konzept der Lernrelevanten Faktoren (LRF) bietet viele Ansätze, wie die Schule zum Erfolg der Lernenden beitragen kann. In Theorie und Praxis beschreibt Andreas Müller die verschiedenen Elemente.

Autor/Autorin: Andreas Müller

Lehrer und Psychologe, langjähriger Leiter des Instituts Beatenberg und Autor zahlreicher Publikationen über das Lernen (1950-2018)

Herkunft: Andreas Müller: Mehr ausbrüten, weniger gackern. hep verlag, 2008. ISBN 9783035500592

Umfang/Länge: 135 Seiten

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend, Überfachliche Kompetenzen

Stufen: alle Stufen

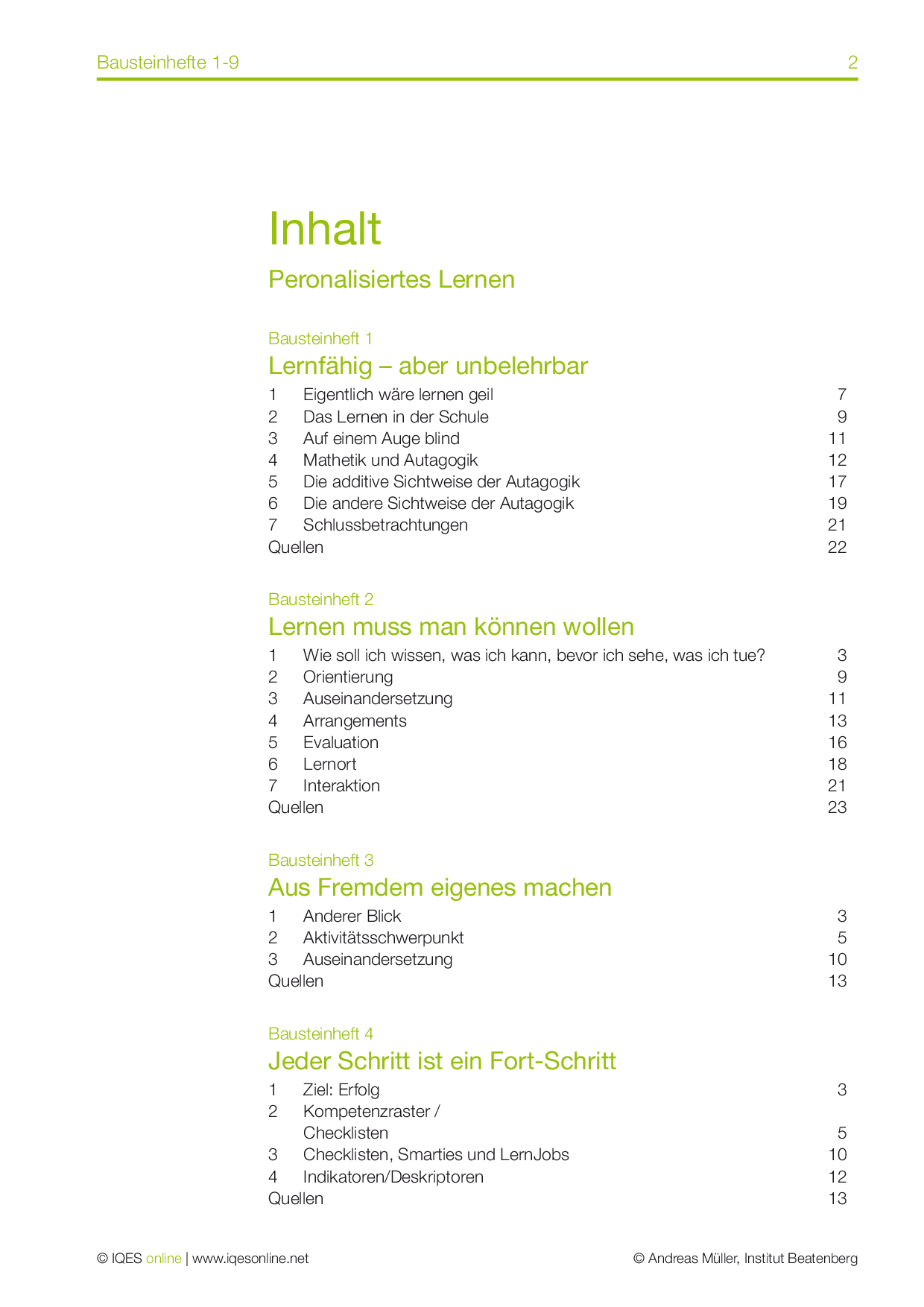

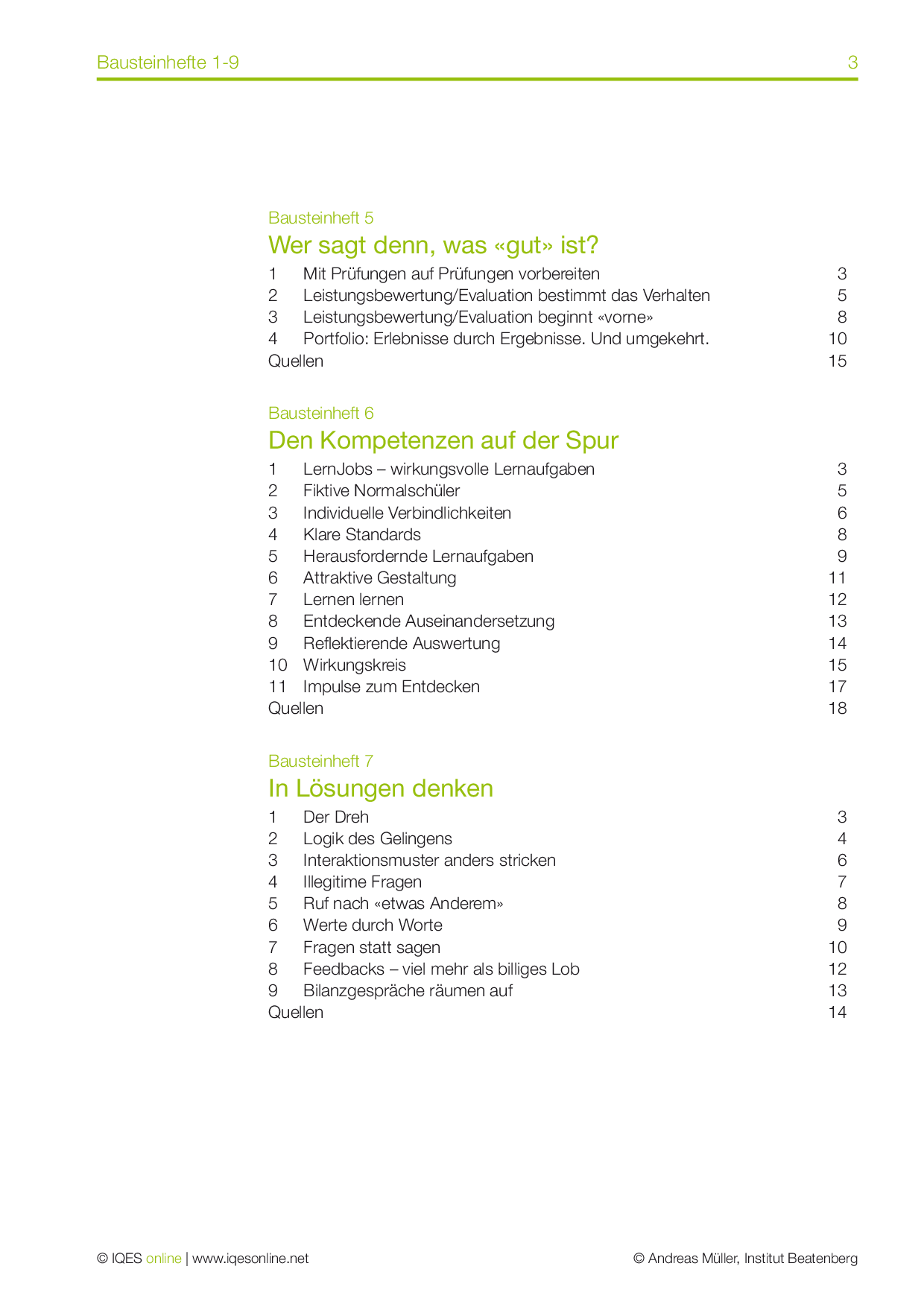

Befragungen von Erwachsenen zeigen, dass sich über 95 Prozent der Befragten mit informellen Lerninhalten beschäftigen und sie, unabhängig vom Bildungsabschluss, im Durchschnitt 15 Stunden pro Woche damit verbringen. Wie gelingt Lernen? Die Bausteinhefte 1 bis 9 vom Institut Beatenberg vertiefen die Thematik detailliert.

Autor/Autorin: Andreas Müller

Lehrer und Psychologe, langjähriger Leiter des Instituts Beatenberg und Autor zahlreicher Publikationen über das Lernen (1950-2018)

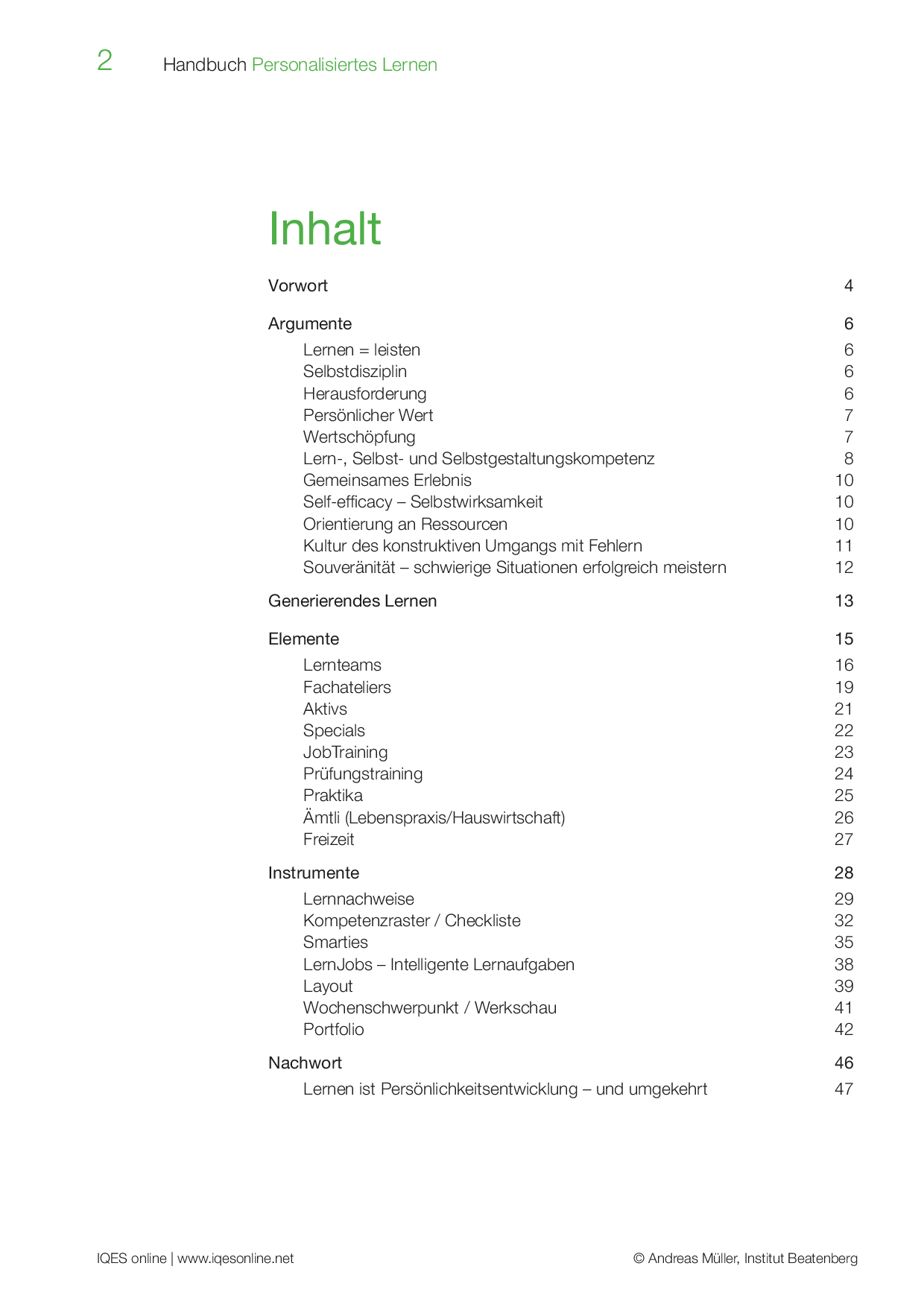

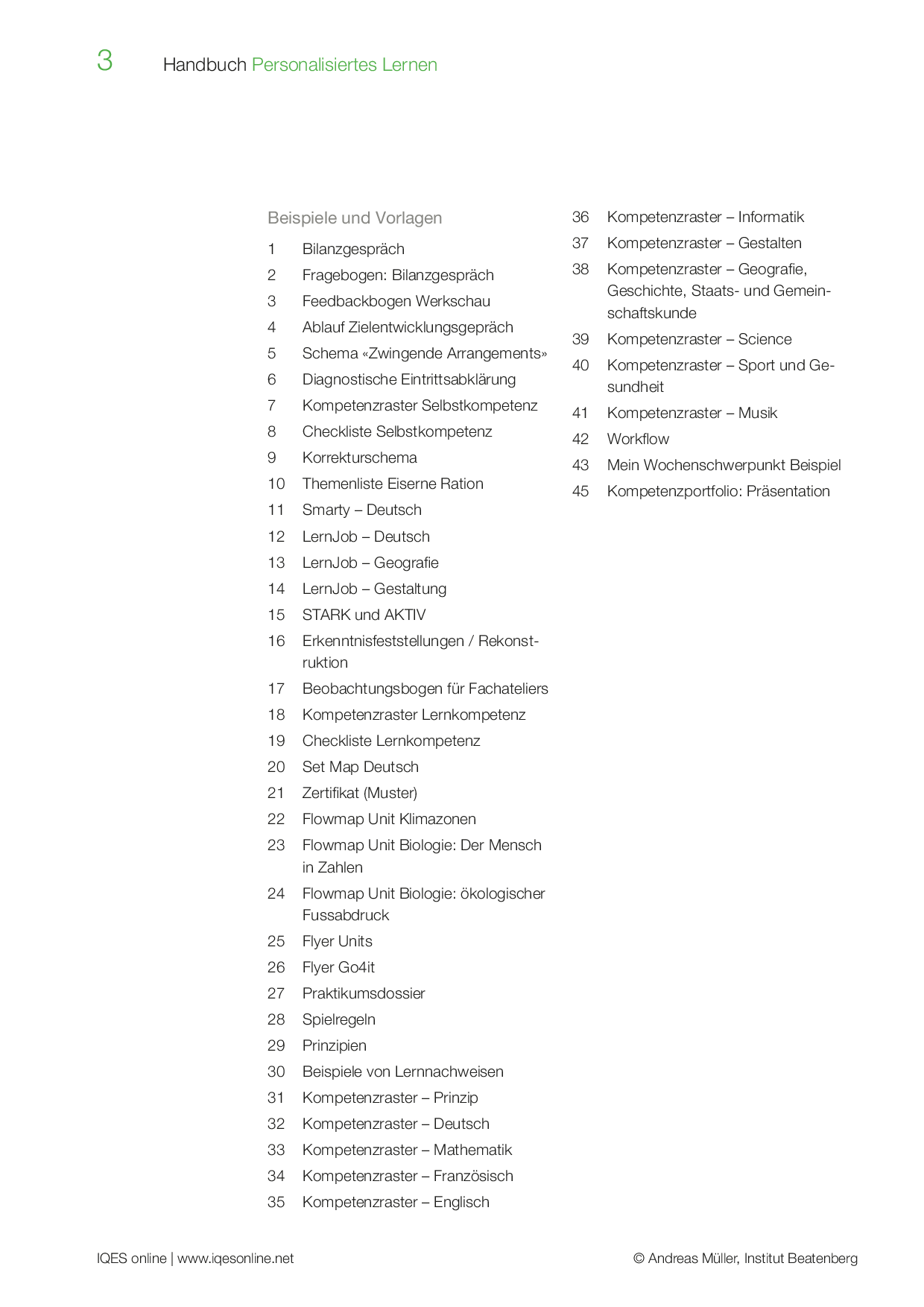

Umfang/Länge: 158 Seiten

Aus: Handbuch Personalisiertes Lernen

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend

Stufen: alle Stufen

Ein wesentlicher Teil der Arbeitszeit findet in offenen Arrangements – in Lernteams – statt. Die Lernenden arbeiten alters- und leistungsgemischt einzeln und/oder in Gruppen an individuellen Vorhaben und persönlich relevanten Zielen. Inhalt: Gute Argumente für personalisiertes Lernen; Elemente für selbstkompetentes Lernen: Lernteams, Fachateliers, Aktivs, Specials u.a.; Instrumente: Lernnachweise, Kompetenzraster, Smarties, LernJobs, Wochenschwerpunkt u.a.; Beispiele und Vorlagen

Autor/Autorin: Andreas Müller

Lehrer und Psychologe, langjähriger Leiter des Instituts Beatenberg und Autor zahlreicher Publikationen über das Lernen (1950-2018)

Umfang/Länge: 99 Seiten

Fächer: alle Fächer, Überfachliche Kompetenzen

Stufen: alle Stufen