- Lernen

- Kooperatives Lernen

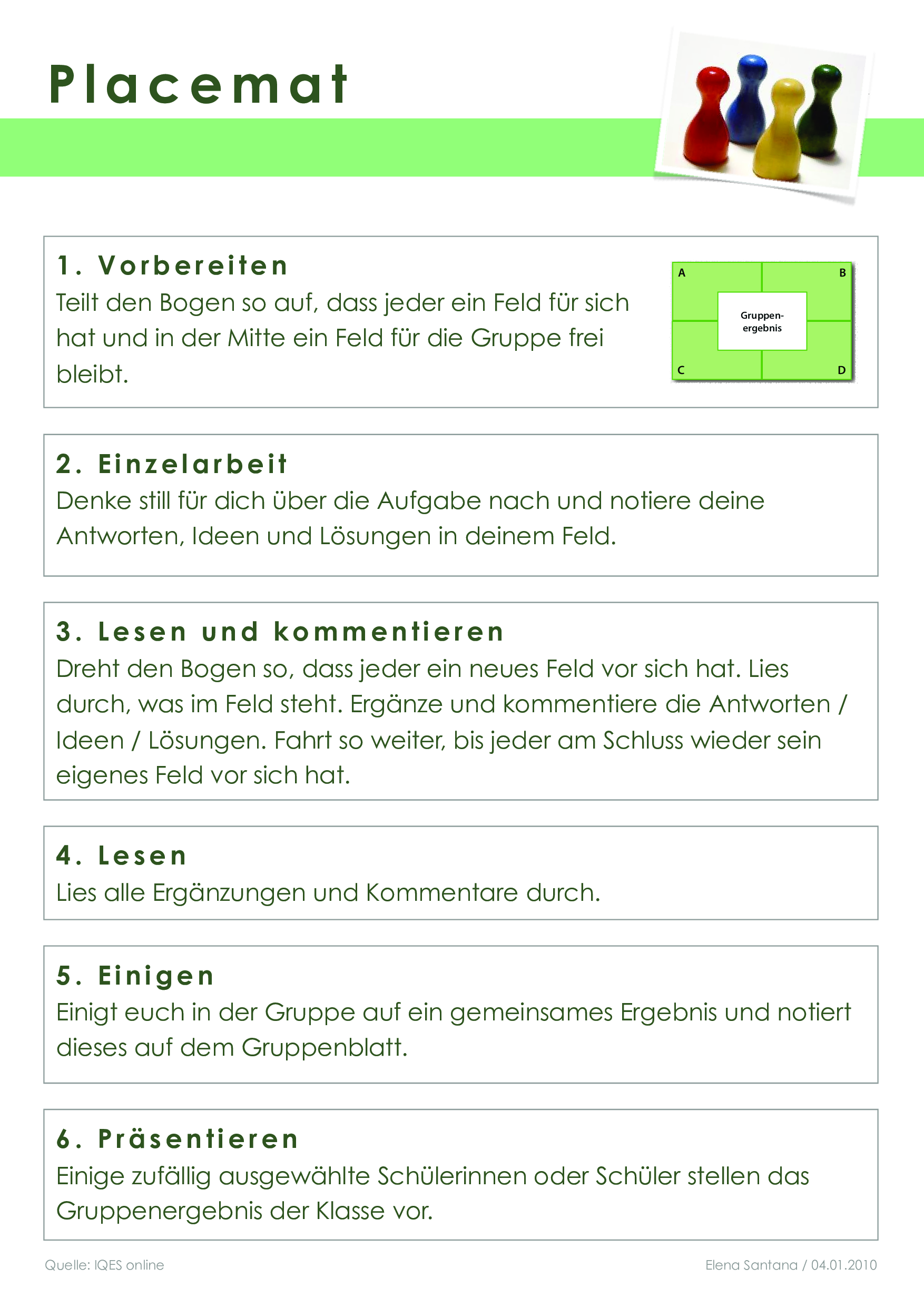

- Methodenkoffer Kooperatives Lernen 1

- Methodenkoffer Kooperatives Lernen 2

- Praxisleitfaden Kooperatives Lernen und Heterogenität

- Concept Attainment

- Schlüsselthemen des Kooperativen Lernens

- Leistungsbeurteilung im Kooperativen Lernen

- Kooperatives Lernen im Kindergarten

- Schnipp-Schnapp

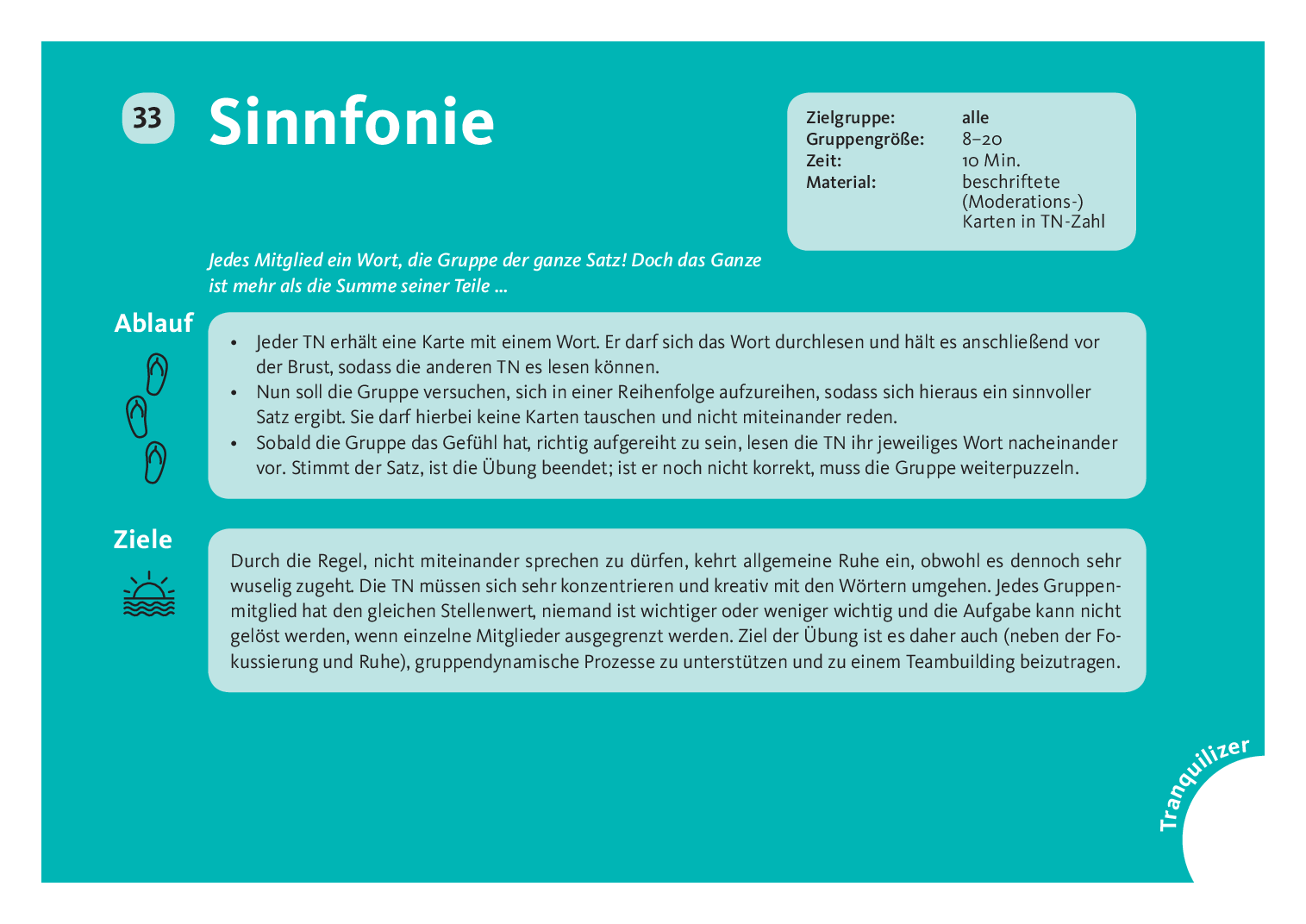

- Methodenkoffer zur Förderung des Teamgeists

- Artikel zum Kooperativen Lernen

- Videos zum Kooperativen Lernen

- Lernen lernen

- Lesekompetenz

- Lesekompetenz wirksam fördern

- Flüssig lesen mit Lautleseverfahren

- Methodenkoffer Lesekompetenz

- Lesestrategiekarten für Lernende

- Lesen mit dem Lesefächer

- Lernumgebungen Lesen

- Lesen in Familie und Schule

- Methodenkoffer Lesediagnose

- Lesejournal und Lesetagebücher

- Leseförderung durch Autorenlesungen

- Lesematerialien und Webressourcen

- Videos zur Förderung der Lesekompetenz

- Schreibkompetenz

- Schreiben wirksam fördern

- Schreiben – eine Aufgabe der ganzen Schule

- Lernumgebungen Schreiben

- Kreatives Schreiben in der Primarschule

- Journalistisches Schreiben im Unterricht

- Schreibkoffer: von der Idee zum Text

- Methodenkoffer Schreibkompetenz

- Schüler/innen-Karten Schreibkompetenz

- Schreibwerkstätten: online und offline

- Kommunikationskompetenz

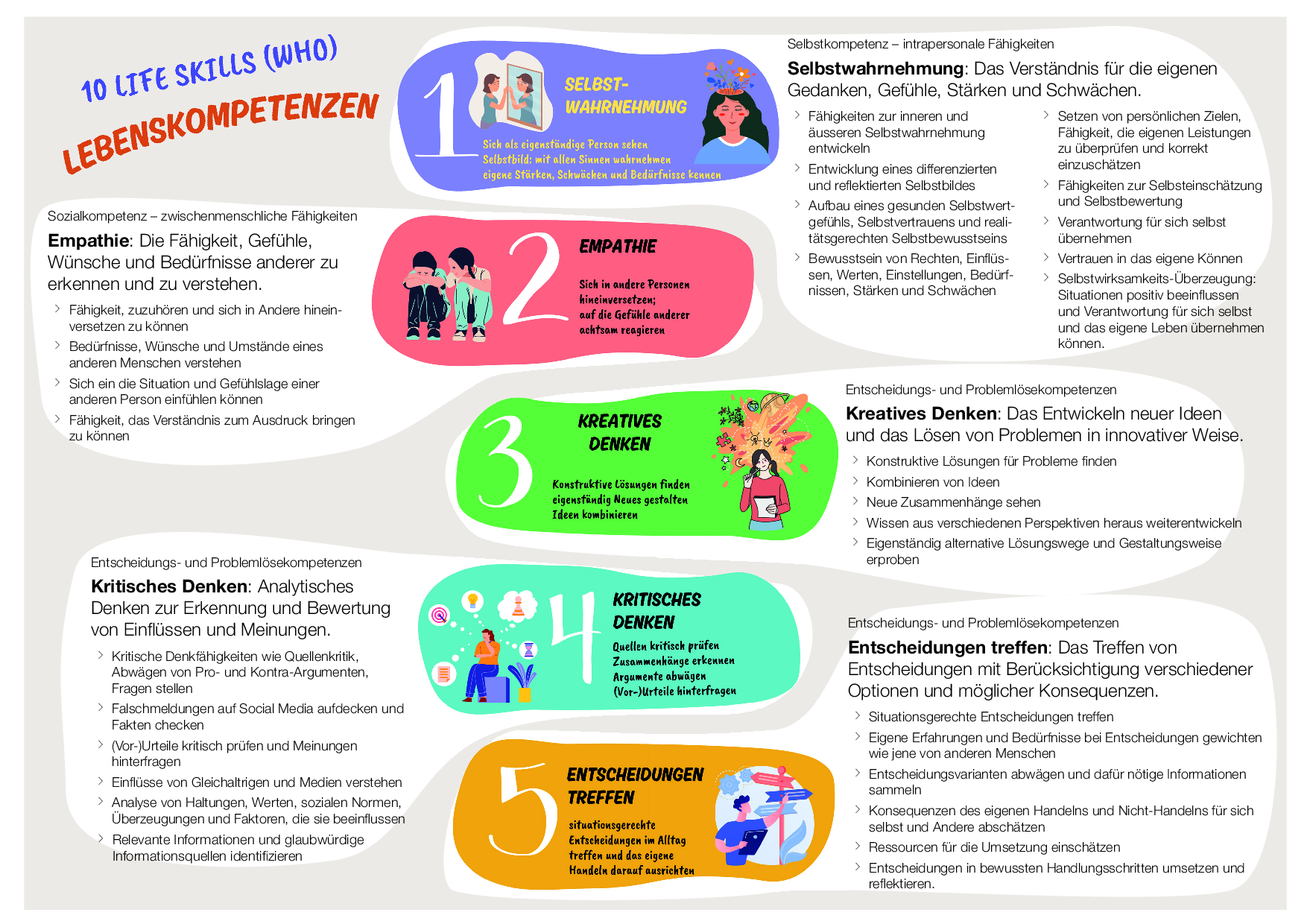

- Lebenskompetenzen – Überfachliche Kompetenzen

- Kompetenzorientierung im Kindergarten

- Präsentieren

- Bewegtes Lernen

- Exekutive Funktionen mit Bewegung fördern

- Bewegung in die Schule

- Bewegungsideen für den Unterricht: Videos für Brain, Heart & Body

- Kartenset Energizer & Co.

- Kartenset Erlebnisorientierte Klassenführung

- Street Racket

- Bewegungspausen: Aktivierende Übungen mit Videos

- Methodenkoffer Wurzeln schlagen – Fliegen lernen

- Kooperatives Lernen

- Unterrichten

- Aufgaben

- Lernumgebungen Mathematik

- Lernumgebungen und Lernbegleitung im Mathematikunterricht der Primarstufe

- Lernabenteuer «Der geheimnisvolle Zahlenleuchtturm» – Kiga, 1./ 2. Klasse

- Mathematisches Lernen mit digitalen Medien

- Schätzen, messen, sich orientieren – Mathematik im Wald, 3. – 6. Klasse

- Lernumgebungen Mathematik 5. Klasse

- Lernumgebungen Mathematik 6. Klasse

- Lernumgebungen Mathematik 7. Klasse

- Lernumgebungen Mathematik 8. Klasse

- Lernumgebungen Mathematik 9. Klasse

- Lernumgebungen Mathematik 10. Klasse

- Lernumgebungen Sprache

- Karten für Leseratten

- Let’s read together! – Karten

- Leseclubs

- Leseprojekte

- Journalistisches Schreiben

- Kartenset Alltagsschreiben

- 7 Minuten schreiben

- Kreatives Schreiben

- Erzähl- und Schreibspiele

- Memes kreativ einsetzen

- Sprachspiele, Poetry Slam und Rhapsodie

- Kommunikationsspaß, Erzählspiele, gestaltendes Sprechen

- Podcast im Unterricht

- Lernraum Natur – Dorf – Stadt

- Formatives Feedback – Lerncoaching – Pädagogische Gesprächsführung

- Kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung

- Personalisiertes Lernen

- Werkzeuge für einen kompetenzorientierten Unterricht und selbstkompetentes Lernen

- Geführter Unterricht – Klassen leiten

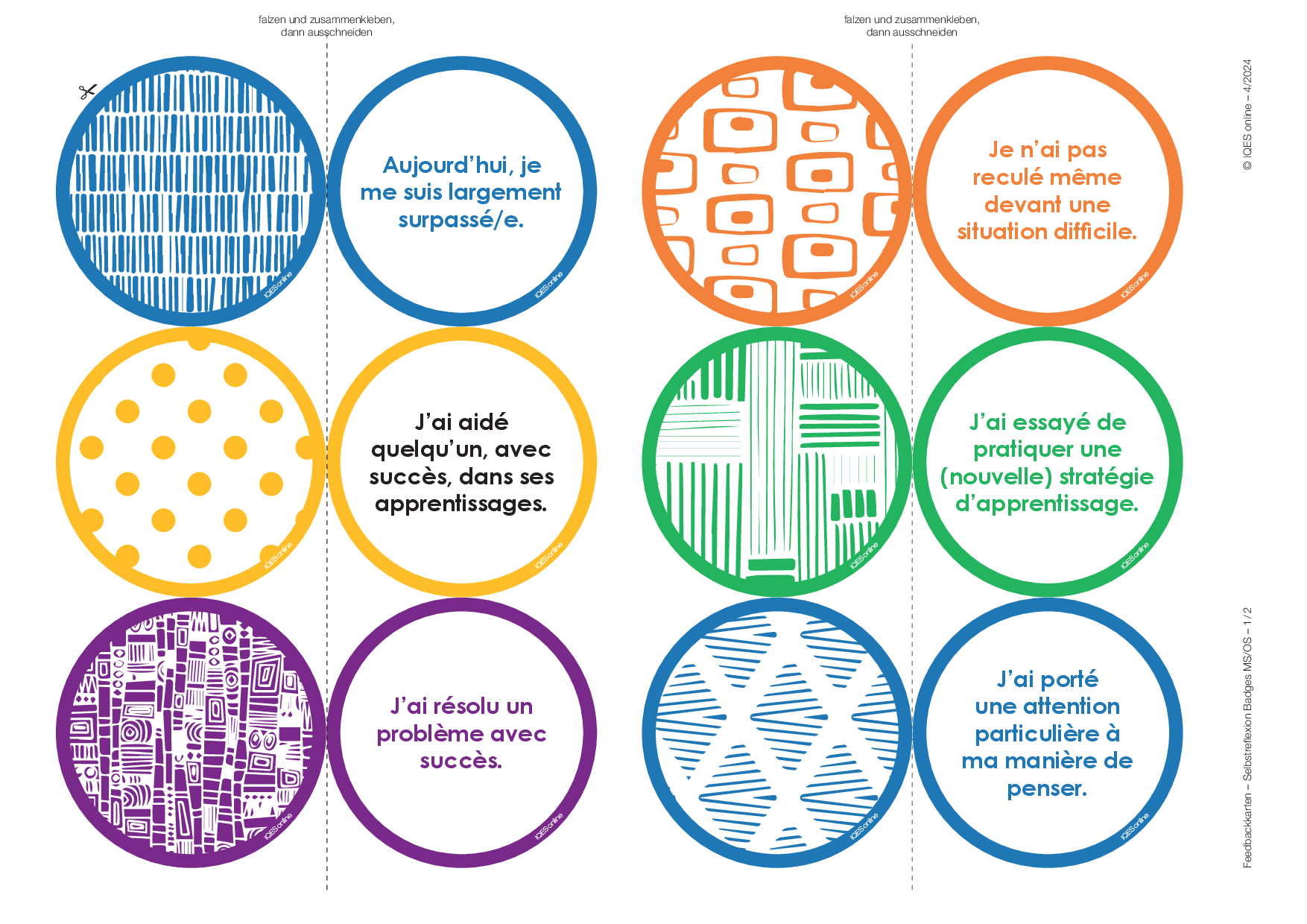

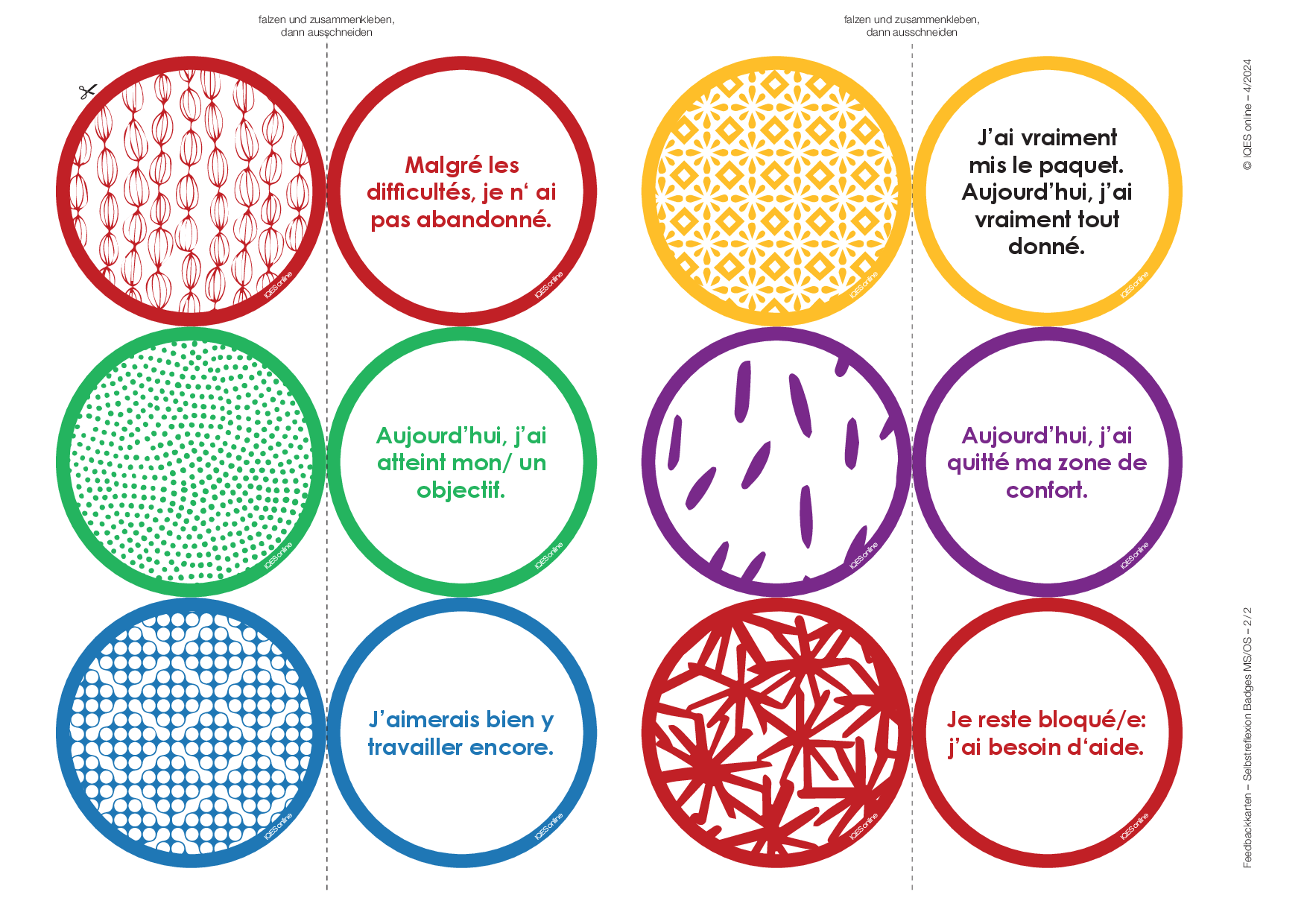

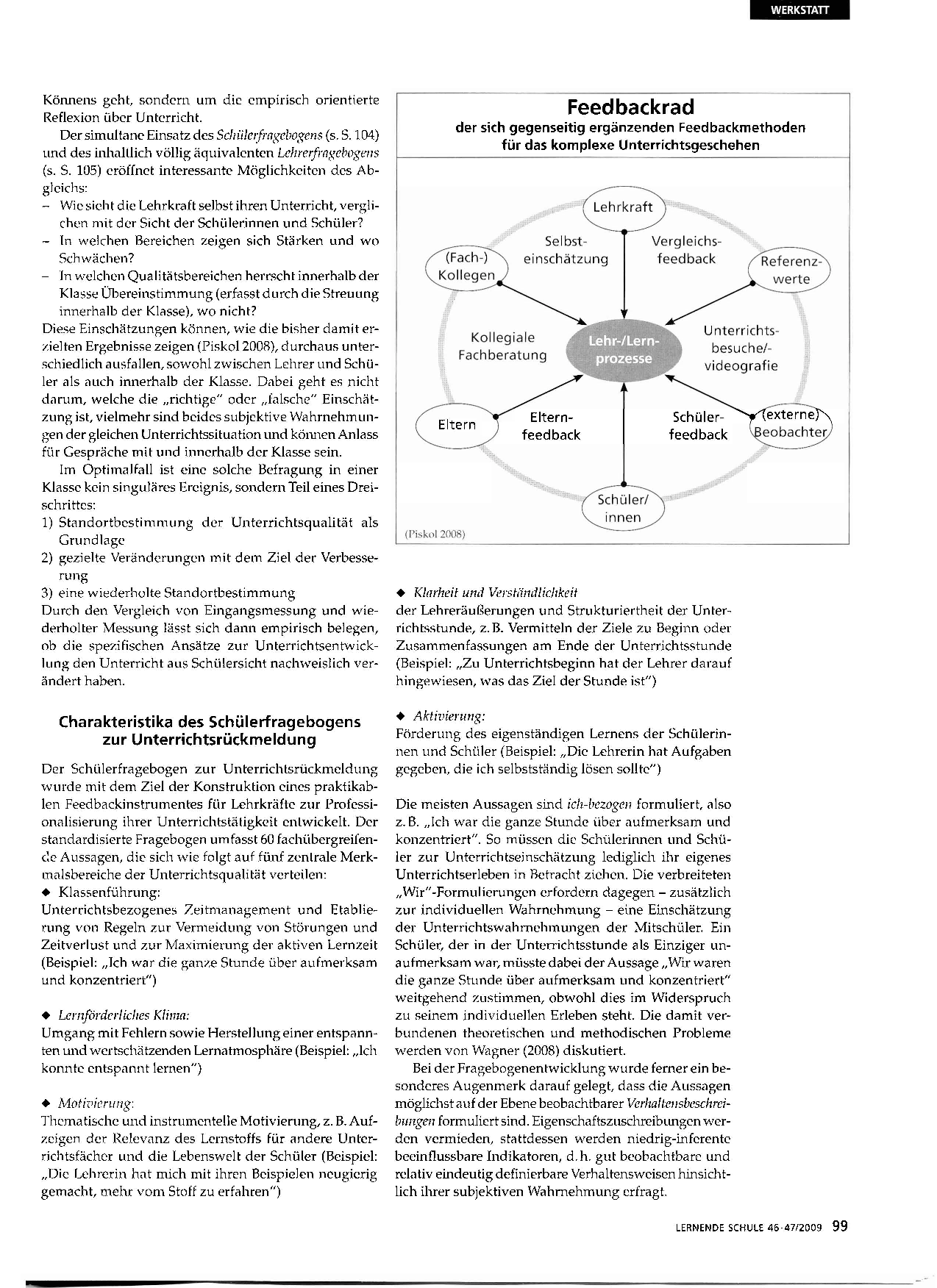

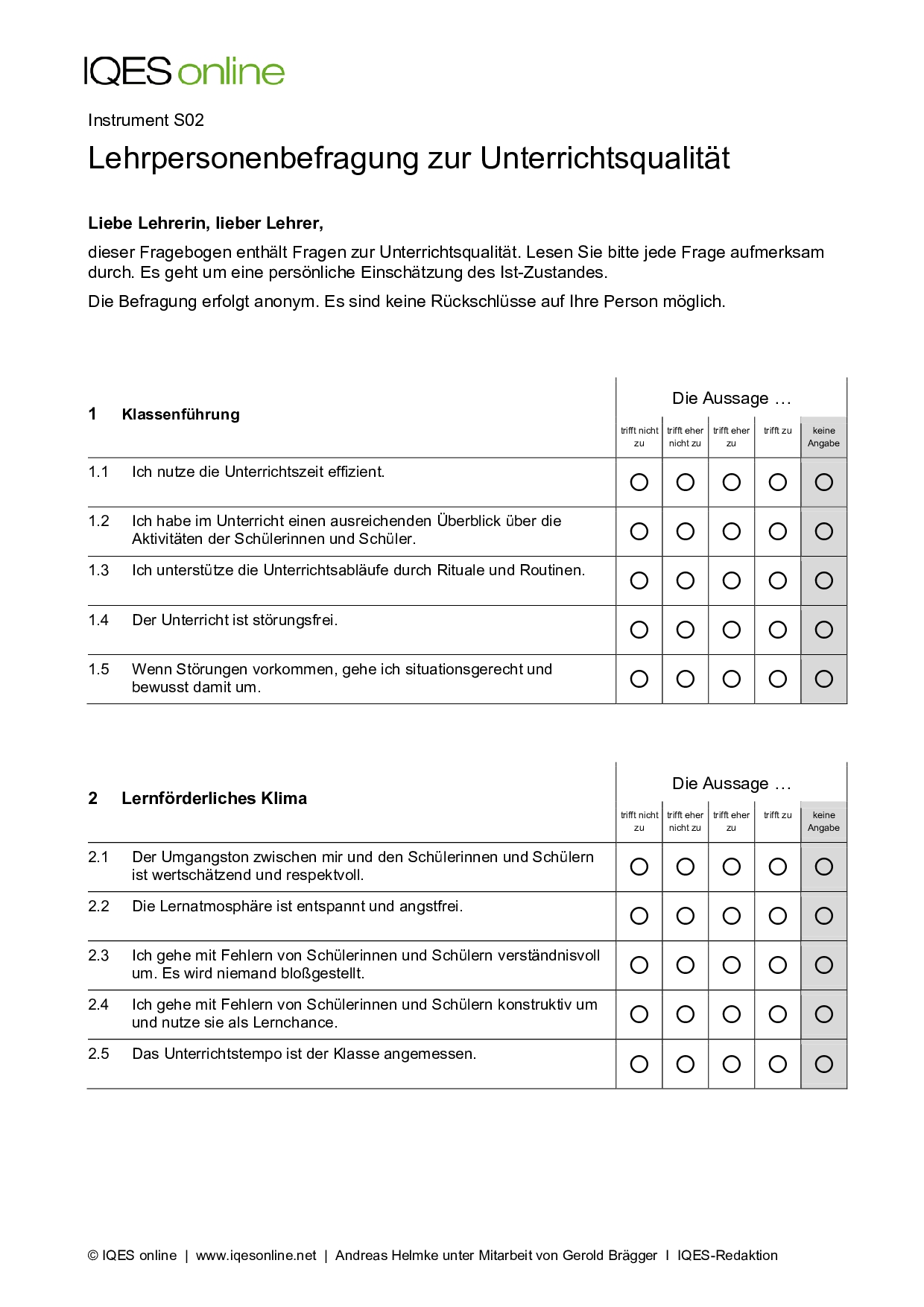

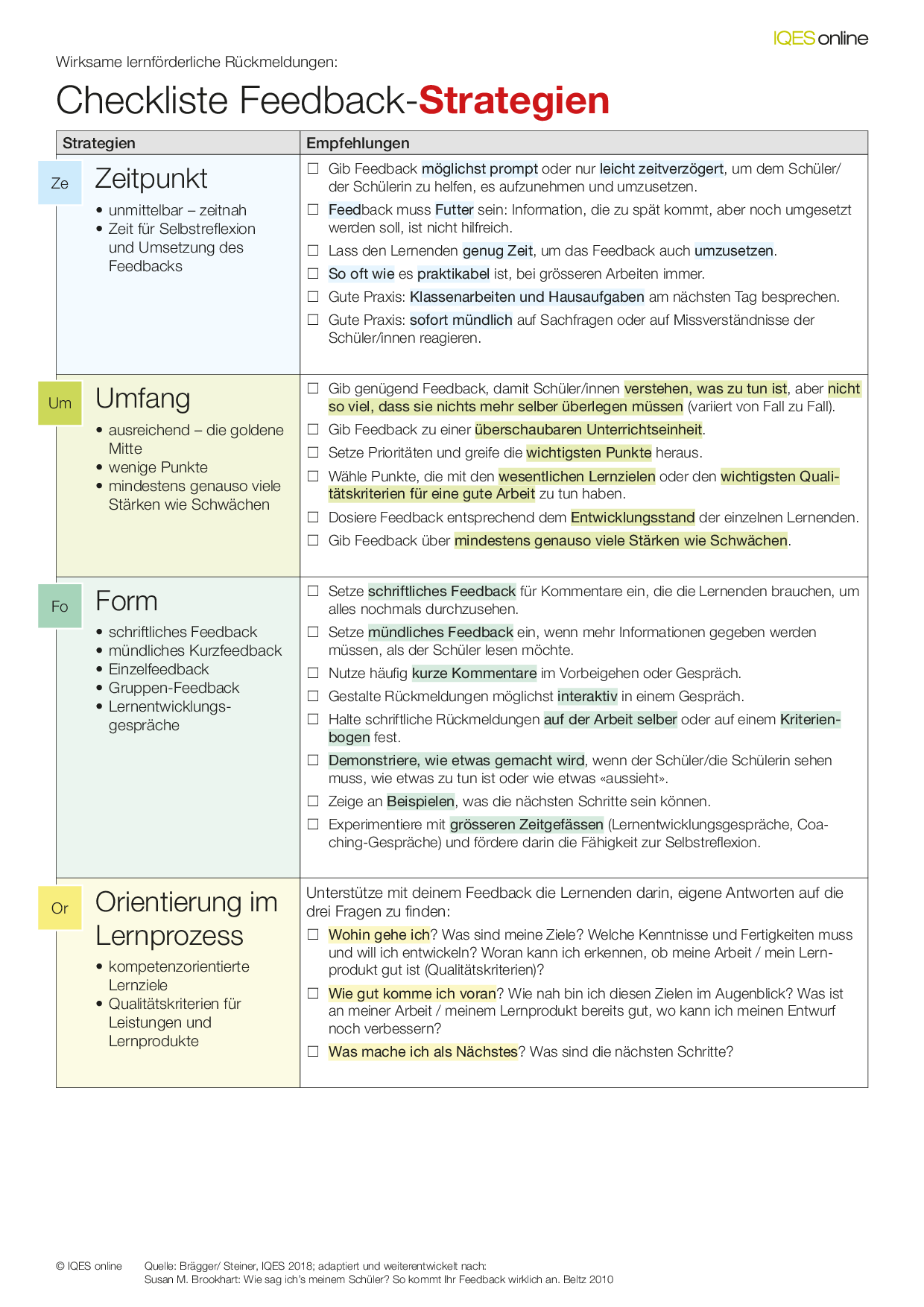

- Feedback

- Unterrichtsentwicklung

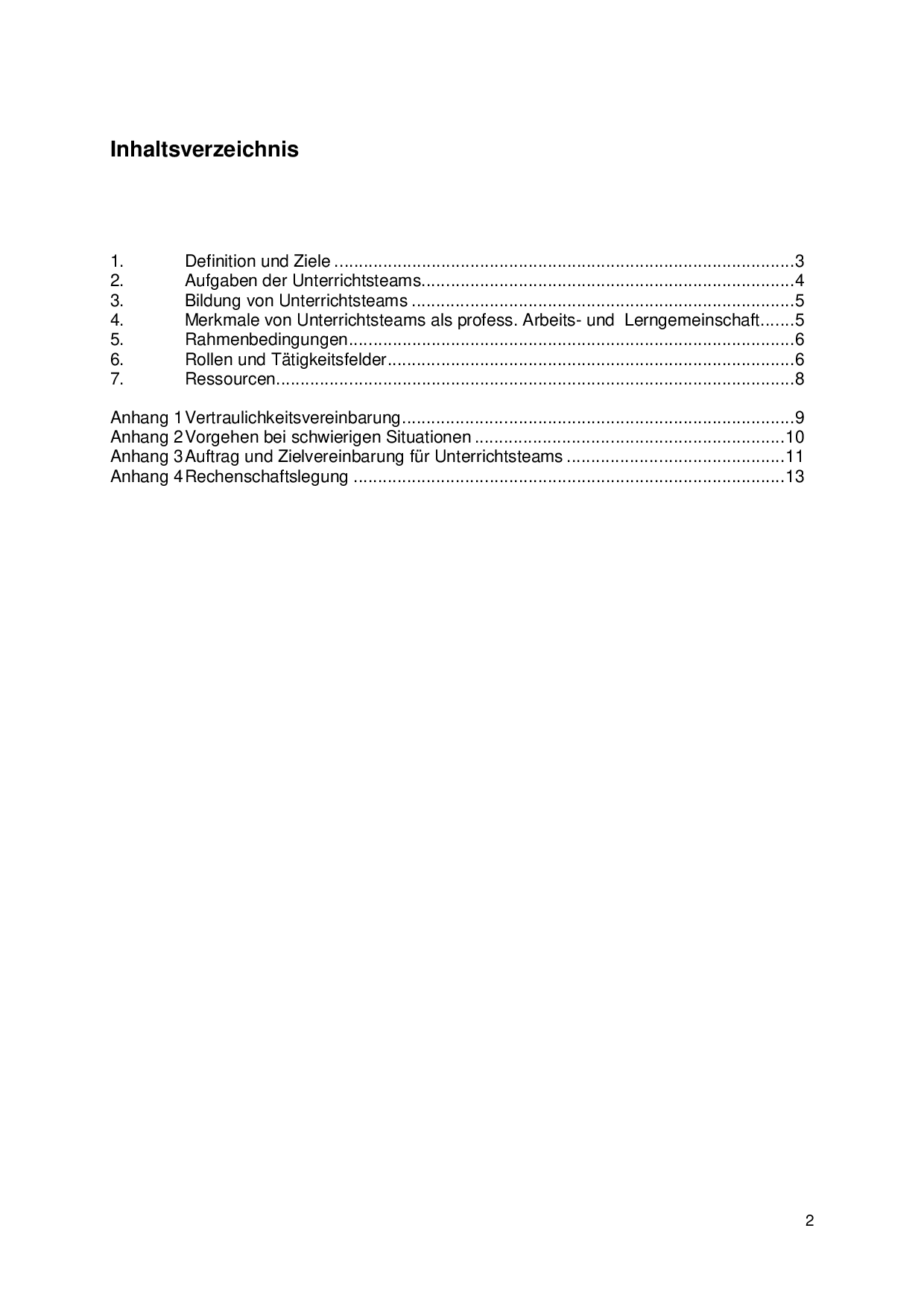

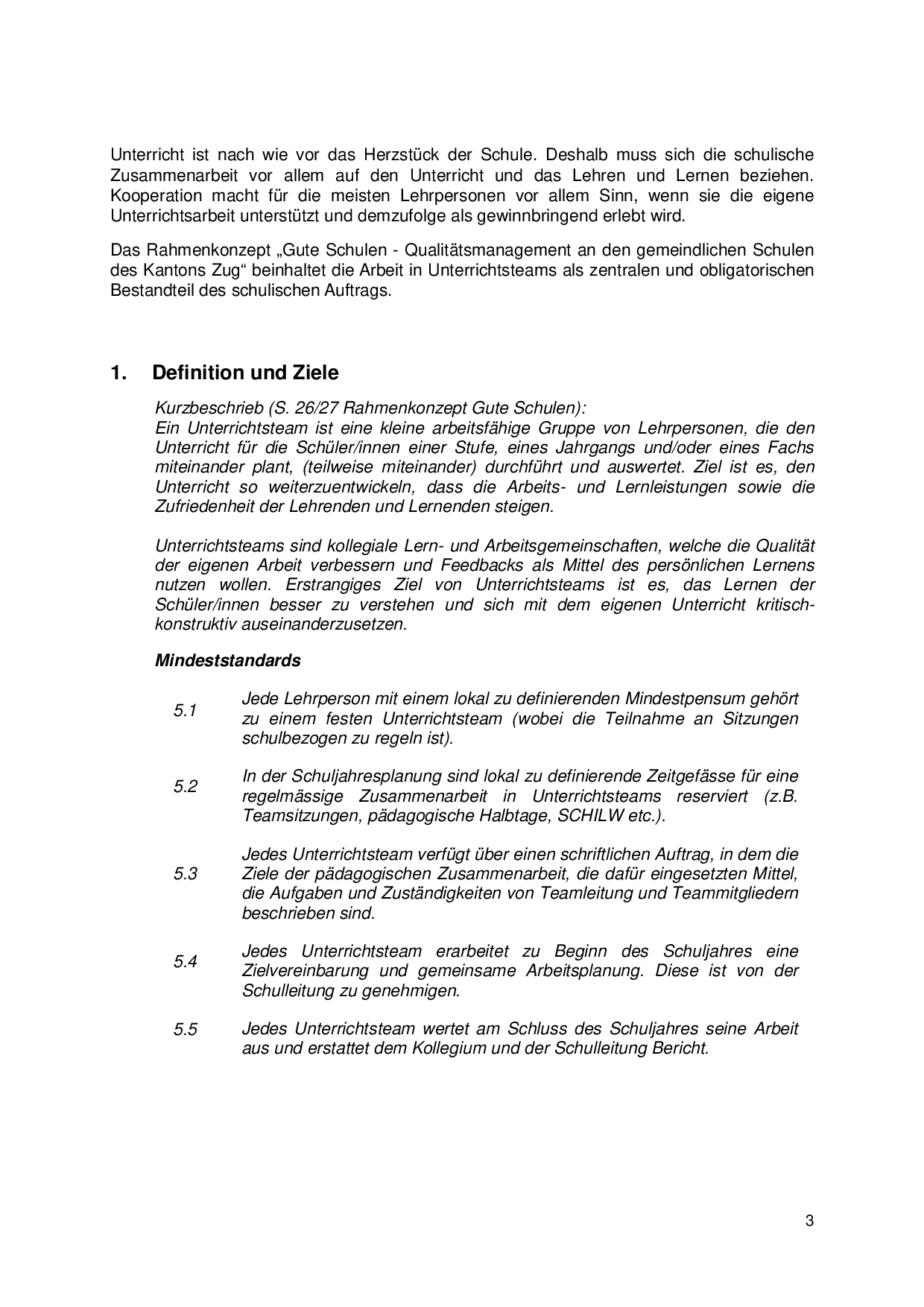

- Werkzeuge und Methodenkoffer für Unterrichtsteams

- Methodenkoffer Teamentwicklung und Teamarbeit

- Methodenkoffer Moderation für Unterrichtsteams und Arbeitsgruppen

- Methodenkoffer Moderation für Schulleitungen und Beratungspersonen

- Methodenkoffer Kollegiale Beratung (Intervision)

- Praxisleitfaden Produktive Arbeitsformen für Unterrichtsteams

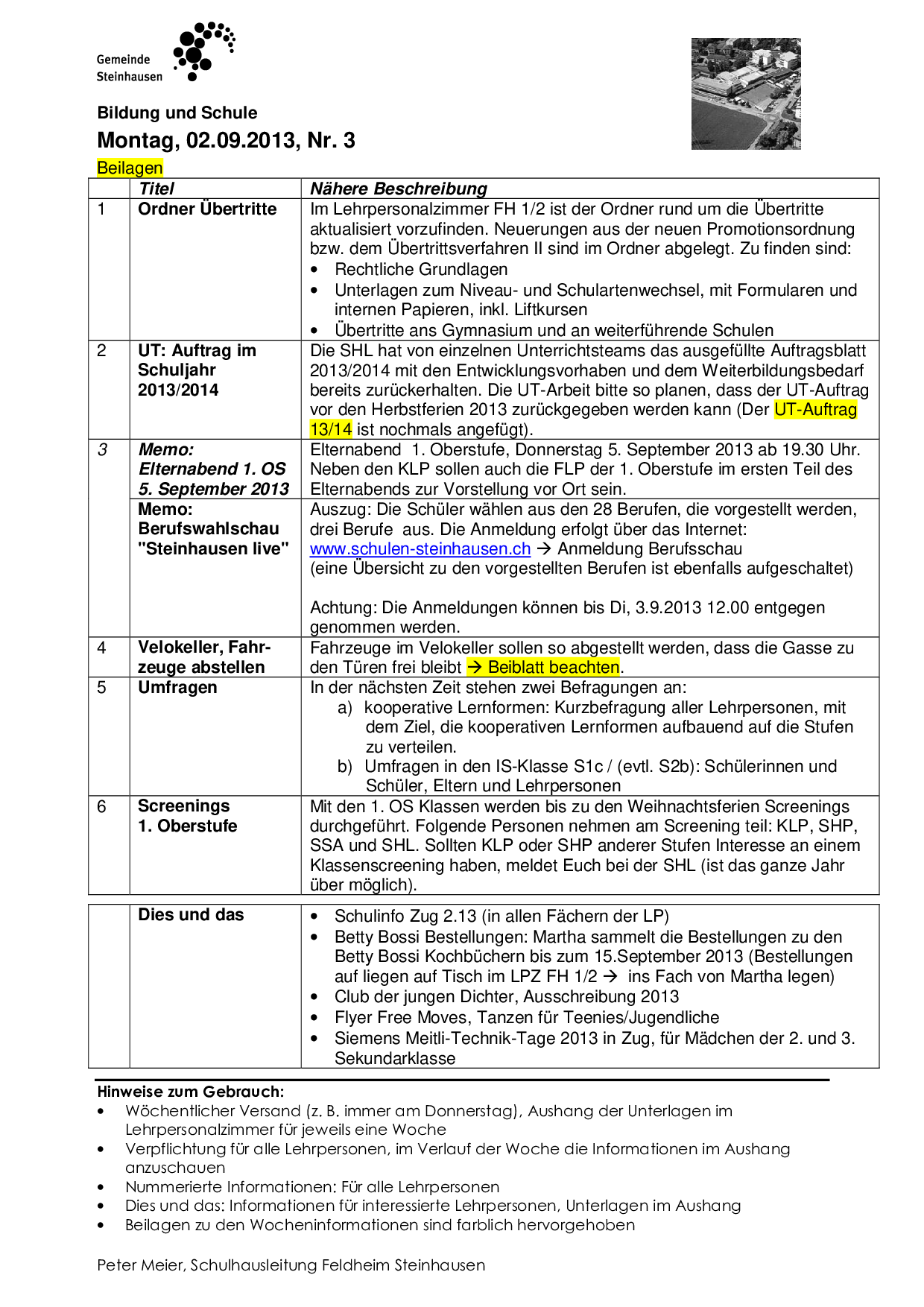

- Aufträge für Unterrichtsteams im Zusammenhang mit schulinternen Weiterbildungen

- Unterrichtsteams: Konzepte und Praxismaterialien

- Fachgruppen als Orte der Unterrichtsentwicklung

- Unterrichtskonzepte aus IQES-Partnerschulen

- Green Gesamtschule – Kooperatives Lernen der ganzen Schulgemeinschaft

- Wädenswil: LiLo Lernen in Lernlandschaften an der OSW

- Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh – digital, personalisiert, agil

- Schule Zeihen: Draussenschule

- Schulkreis Rickenbach SZ »Fit und stark fürs Leben« – Breite Begabungs- und Begabtenförderung

- Churer Modell: Binnendifferenzierung

- Sekundarschule Petermoos: Lernlandschaften

- Hergiswil: Integrierter Musikunterricht

- Institut Beatenberg: Personalisiertes Lernen

- Sekundarschule Bürglen TG: Kooperatives und individuelles Lernen

- Schulsprengel Welsberg: Netzwerk von Kleinschulen

- IQES-Partnerschule werden

- Kooperation und Partizipation

- Impulse für die Schul- und Unterrichtsentwicklung

- Handbuch Unterrichtsentwicklung

- Werkzeuge und Methodenkoffer für Unterrichtsteams

- Schulentwicklung

- Bildung digital

- KI für Unterricht und Lernen

- Unterrichtsideen, Lernmaterialien und Tools

- CheckNews – Lernumgebungen zur Förderung der Medienkompetenz

- Unterrichtspraxis, Erfahrungsberichte, Lernumgebungen

- Medienkompetenz

- Lern- und Erklärvideos

- Digitale Schul- und Unterrichtsentwicklung

- Digitaler Präsenz- und Hybridunterricht

- Organisation des Fernunterrichts

- Lernwirksame Aufgaben im Fern- und Präsenzunterricht

- Aktives, konstruktives und interaktives Lernen fördern: Tools für Online-Unterricht

- Didaktische Ansprüche an Homeschooling und Fernunterricht

- Unterrichtsmaterialien Corona

- Videokonferenzen: Kommunikations- und Moderationstools

- Offene Bildungsressourcen

- Bildung in einer digitalen Welt – Grundlagen und Diskussion

- Mediathek

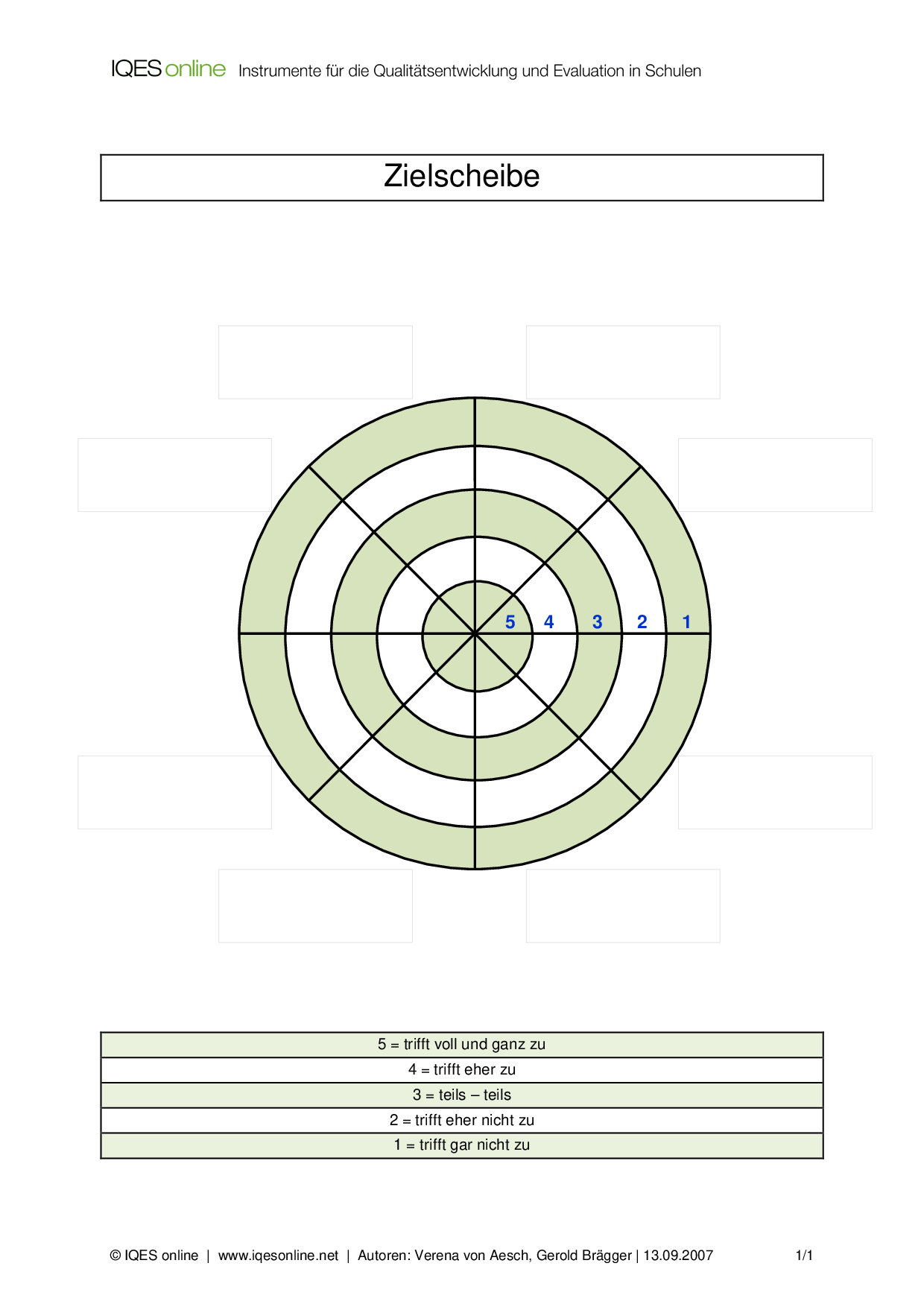

- Evaluationscenter

- Webinare

- Über IQES

- Netzwerk

- Hilfe

- Evaluationscenter

- Mediathek und Themenseiten

- Meine Benutzerdaten

- Benutzer/innen verwalten

- Videotutorial zur Konto- und Benutzerverwaltung

- Zugang zur Mediathek für die Lehrpersonen

- Benutzer/in zum Schulkonto hinzufügen

- Benutzer/in mit Persönlichem Konto hinzufügen

- Benutzer/innen via Massenimport hinzufügen

- Administrator/in hinzufügen

- Benutzer/in bearbeiten

- Benutzer/in löschen

- Berechtigungskonzept

- Häufige Fragen zur Benutzerverwaltung (FAQ)

- Abo verwalten

- Leitfäden für die Durchführung von Selbstevaluationen

- Kontakt

- Häufige Fragen (FAQ)

- Abos

-